2 英文参考

Lièquē LU7[中国针灸学词典]

lièquē[中医药学名词审定委员会.中医药学名词(2004)]

L7[中医药学名词审定委员会.中医药学名词(2004)]

LU7[中医药学名词审定委员会.中医药学名词(2004)]

3 概述

| 穴位 | 列缺 | ||

|---|---|---|---|

| 汉语拼音 | Lieque | ||

| 罗马拼音 | Liehchueh | ||

| 美国英译名 | Extreme Shortcoming | ||

| 各国代号 | 中国 | LU7 | |

| 日本 | P7 | ||

| 法国 | 莫兰特氏 | P7 | |

| 富耶氏 | LU7 | ||

| 德国 | L7 | ||

| 英国 | LU7 | ||

| 美国 | 7 | ||

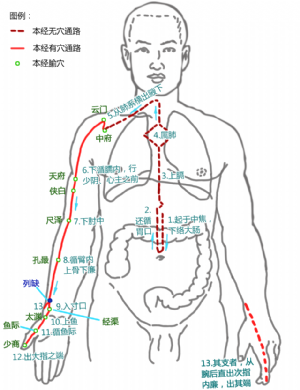

列缺为经穴名(Lièquē LU7)[1]。出《黄帝内经灵枢·经脉》。代号:LU7[2]。属手太阴肺经[2][2]。列缺为手太阴肺经的络穴[2],八脉交会穴之一,通任脉[2][2][3]。列即行列,缺即亏缺[3]。本穴与手太阴肺经其他穴不在一直线上[3]。古代称闪电和天际裂缝为列缺,手太阴从此穴别手阳明,如天际裂缝,故名列缺[3]。主治感冒,外感,发热恶寒,咳嗽,气喘,少气不足以息,支气管哮喘,热病烦心,咽喉肿痛,落枕,手腕无力,掌中热,溺血,手指麻木,半身不遂,口眼㖞斜,偏头痛,头项强痛,牙痛,神经性头痛,面神经麻痹,荨麻疹,尿血,小便难,小便热,疟疾,风疹,腰痛,四肢暴肿,乳痈,阴茎痛等。

6 穴名解

古代称闪电和天际裂缝为列缺,手太阴从此穴别手阳明,如天际裂缝,故名列缺[3]。

古称天上裂缝为列缺,也称闪电为列缺。杨上善说:“列,行列也。此别走络,分别大经,所以称缺。此穴列于缺减大经之处,故曰列缺也。”《会元针灸学》:“列缺者,高骨下缺,位列经穴而生奇络,引肺细络,肺阴生阳,至缺处而交手阳明…,,故高骨下缺,肺之络穴,故名列缺。”[4]

8 所属部位

前臂[5]

9 定位

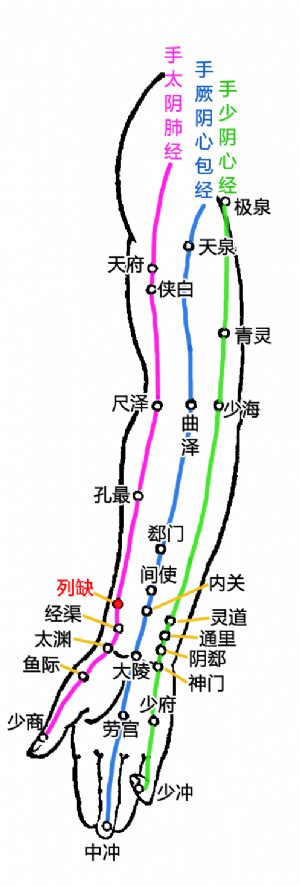

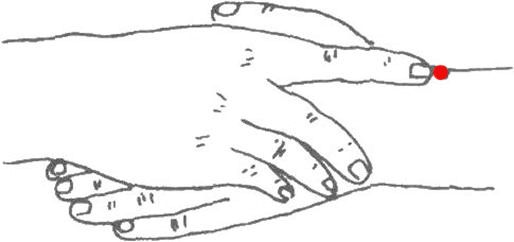

标准定位:列缺在前臂桡侧缘,桡骨茎突上方,腕横纹上1.5寸处,当肱桡肌与拇长展肌腱之间[5][6]。

列缺位于前臂桡侧,桡骨茎突上方,腕横纹上1.5寸处(《针灸甲乙经》)[6]。另说“去腕半寸”(《黄帝内经灵枢·经脉》):“腕上一寸”(《太平圣惠方》)[6]。或以两手虎口交叉,一手食指押在另一手的桡骨茎突上,当食指尖到处是穴[6]。

列缺在前臂,腕掌侧远端横纹上1.5寸,拇短伸肌腱与拇长展肌腱之间,拇长展肌腱沟的凹陷中[6][7]。侧掌取穴[7]。简便取法:两手虎口交叉,用一手食指压在另一手的桡骨茎突上,当食指尖端尽处陷中是穴[7]。

列缺的位置

10 取法

两手虎口交叉,用一手食指压在另一手的桡骨茎突上,当食指尖端尽处陷中是穴[7]。

以患者左右两手虎口交叉,一手示指压在另一手的桡骨茎突上,示指尖到达之处是穴;或立掌,把拇指向外上方跷起,先取两筋之间的阳溪,在阳溪上1.5寸的桡骨茎突中部有一凹陷即是本穴[7]。

图出自《中国针灸学词典》

11 穴位解剖

列缺穴下为皮肤、皮下组织、拇长展肌腱、旋前方肌、桡骨。有头静脉,桡、动静脉的分支。分布着前臂外侧皮神经和桡神经的浅支。皮肤由前臂外侧皮神经和桡神经的浅支双重分布。桡动脉有两条伴行静脉,位于肱桡肌内侧。动脉后方下段有拇长屈肌和旋前方肌。桡动脉可由肘窝下2厘米与桡骨茎突前方作一连线,该线为桡动脉的体表投影,桡神经浅支与动脉伴行,该穴位于桡动脉和浅支的外侧。

11.1 层次解剖

11.2 穴区神经、血管

12 功效与作用

肺主气,司呼吸,主肃降,故列缺穴能治疗肺失清肃、肺气上逆或肺络损伤而致的咳嗽、气喘、咯血等[8]。

列缺为手太阴肺经之络穴,别走手阳明经,手阳明经从手走颈项达头面,入下齿中,故可宣肺解表、祛风通络,治疗外邪所致的头面五官病及颈项病[8]。

列缺穴为八脉交会穴,通于任脉,任脉起于胞官,出于会阴,与肾相联系,肺属金,又为肾水之母,故又可用于治疗前阴病[8]。

手太阴之络起于腕上,直入掌中,散入鱼际,故列缺穴也可治手腕无力、桡骨茎突狭窄性腱鞘炎等手腕部疾患[8]。

列缺是四总穴之一,有宣疏肺热、利胸膈作用。人巅顶有阴沉郁痛之疾,则头重目眩。刺列缺穴可使清爽,犹霹雳行空,阴霾消散,而天朗气清矣,故喻本穴为雷电之神,而名以“列缺”。《席弘赋》:“气刺两乳求太渊,未应之时寻列缺,列缺头痛及偏正,重泻太渊无不应。” 乳在胸部,胸部犹天之太空也,喜清明凉爽。若温热之雾气弥漫,而仅取渊、溪、池、泽之穴以泻之,何能有济?若得霹雳惊天,则雨过天晴,云收雾敛,而沟渠漾溢。故取列缺之后,宜复取太渊,以疏泻之也。三复此理,则知杂病法歌,太渊与列缺并用,后溪与列缺并用,等等法诀,即此意也。[8]

列缺为手太阴肺经的络穴,与手阳明大肠经相互沟通。手太阴肺经之气,得以通过阳明而上达头脑。列缺以下各穴,乃本经梢末之余气。阴经之气不足,则形成阳经之气偏盛,从而感觉手足灼热。若阳经之气不足,则形成阴经之气偏盛,从而感觉手足清冷。若二经之气俱不足,则厥逆矣。遇此类证候,可于主客原络诸穴调停处理。[8]

13 主治病症

列缺主治感冒,外感,发热恶寒,咳嗽,气喘,少气不足以息,支气管哮喘,热病烦心,咽喉肿痛,落枕,手腕无力,掌中热,溺血,手指麻木,半身不遂,口眼㖞斜,偏头痛,头项强痛,牙痛,神经性头痛,面神经麻痹,荨麻疹,尿血,小便难,小便热,疟疾,风疹,腰痛,四肢暴肿,乳痈,阴茎痛等。

列缺主治咳嗽、气喘、咽喉痛、半身不遂、口眼㖞斜、偏头痛、颈强痛、牙痛[8]。

列缺主治头痛,项强,咳嗽,气喘,咽喉肿痛,口眼㖞斜,手腕无力等[8]。

列缺主要用于外感、头项及肺系疾患等:如热病烦心、咽喉肿痛、落枕、头项强痛、咳嗽、气喘、少气不足以息及疟疾、手腕无力、掌中热、溺血等[8]。

现代又多用列缺治疗感冒、神经性头痛、面神经麻痹、支气管哮喘、荨麻疹等[8]。

头面五官病:偏正头痛,头项强痛,咽喉肿,口眼㖞斜,齿痛[8]。

2.精神神经系统疾病:偏正头痛,面神经痉挛,面神经麻痹,三叉神经痛;

17 文献摘要

《黄帝内经灵枢·经脉》:手太阴之别,名曰列缺……其病实则手锐掌热;虚则欠㰦,小便遗数。取之去腕一寸半,别走阳明也。

《针灸甲乙经》:热病先手臂痫,身热,瘛疭,唇口聚,鼻张,目下汗出如转珠,两乳下三寸坚,胁下满,悸,列缺主之。疟,热盛,列缺主之。寒热,胸背急,喉痹,咳上气喘,掌中热,数欠伸,汗出,善忘,四(肢)逆厥,善笑,溺白,列缺主之。寒热,咳,呕沫,掌中热,虚则肩臂寒栗,少气不足以息,寒厥,交两手而瞀,口沫出;实则肩背热痛,汗出,四肢暴肿,身湿摇,时寒热,饥则烦,饱则善,面色变,口噤不开,恶风泣出,列缺主之。小儿惊痫,如有见者,列缺主之,并取阳明络。

《针灸大成》:主偏风,口面㖞斜,手腕无力,半身不遂,掌中热,口噤不开,寒热疟,呕沫,咳嗽,善笑,纵唇口,健忘,溺血,精出阴茎痛,小便热,痫惊,妄见,面目四肢臃肿,肩痹,胸背寒栗,少气不足以息,尸厥,寒热,交两手而瞀。实则胸背热,汗出,四肢暴肿;虚则胸背寒栗,少气不足以息。

18 研究进展

声音嘶哑:配照海,留针30分钟,每隔2~3分钟行针1次,取得较好效果。

遗尿:于该穴皮内埋针,左右两侧交替进行。每周2次。

遗精:据报道,在该穴埋28号1寸毫针,每次留针12~18小时,每周3次,左右交替进行,有较好效果。

颈肩综合征:激光照射列缺、肩髃及压痛点,一般20次后可获得较好的镇痛效果。

平喘:针刺列缺可使肺通气量得到改善、呼吸道的阻力下降、支气管平滑肌痉挛得到缓解,使支气管哮喘平复[8]。其平喘作用可能与针刺对自主神经功能及血中乙酰胆碱(ACh)、组胺和肾上腺素水平的调整有关,从而有利于支气管痉挛的解除和支气管黏膜血管收缩,使水肿减轻、通气功能改善[8]。

增强肾功能:针刺列缺配肾俞或照海可增强肾功能,使酚红排出量较前增多、尿蛋白减少、高血压下降,这种效应可持续2~3 h,再针刺时仍有效[8]。

调节血管舒缩功能:通过血管容积描记方法观察发现,针刺列缺可引起小腿血管容积变化,出现血管收缩现象[8][8]。

对脑动脉血流速度的影响:采用经颅多普勒(TCD)超声技术观察针刺列缺、尺泽前后脑动脉血流速度的变化,结果表明,列缺组无论是高流速还是低流速,针刺后血流峰速度均有显著变化,优于尺泽组。针刺列缺可有效增宽椎动脉的血管内径,提高收缩期血流峰值、每分钟血流量,从而改善椎动脉的供血强度。[8]

19 参考资料

- ^ [1] 高忻洙,胡玲主编.中国针灸学词典[M].南京:江苏科学技术出版社,2010:243.

- ^ [2] 李经纬等主编.中医大词典——2版[M].北京:人民卫生出版社,2004:585.

- ^ [3] 中医药学名词审定委员会.中医药学名词(2004)[M].北京:科学出版社,2005.

- ^ [4] 柴铁劬.针灸穴名解[M].北京:科学技术文献出版社,2009.

- ^ [5] 孙国杰主编.针灸学[M].上海:上海科学技术出版社,1997:42.

- ^ [6] 孙国杰主编.针灸学[M].上海:上海科学技术出版社,1997:40.

- ^ [7] 王民集,朱江,杨永清主编.中国针灸全书[M].郑州:河南科学技术出版社,2012:147-149.

- ^ [8] 查炜.经络穴位按摩大全[M].南京:江苏科学技术出版社,2014.