2 英文参考

Tàiyuān LU9[中国针灸学词典]

tàiyuān[中医药学名词审定委员会.中医药学名词(2004)]

L9[中医药学名词审定委员会.中医药学名词(2004)]

LU9[中医药学名词审定委员会.中医药学名词(2004)]

3 概述

| 穴位 | 太渊 | ||

|---|---|---|---|

| 汉语拼音 | Taiyuan | ||

| 罗马拼音 | Taiyuan | ||

| 美国英译名 | Great Gulf | ||

| 各国代号 | 中国 | LU9 | |

| 日本 | P9 | ||

| 法国 | 莫兰特氏 | P9 | |

| 富耶氏 | LU9 | ||

| 德国 | L9 | ||

| 英国 | LU9 | ||

| 美国 | 9 | ||

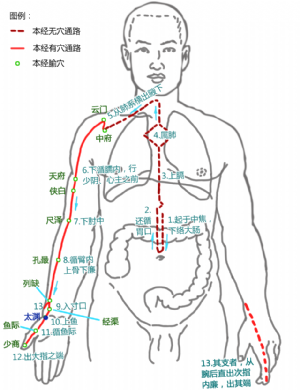

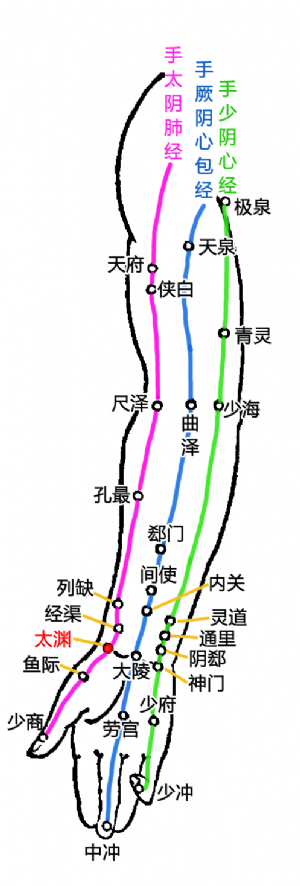

太渊为经穴名(Tàiyuān LU9)[1]。出《黄帝内经灵枢·本输》。代号LU9[2]。别名大泉、太泉、鬼心[2]。属手太阴肺经[2]。手太阴肺经五输穴的输穴、原穴,五行属土;八会穴中的脉会[2]。太即甚大,有旺盛的意思,渊即深潭,此穴位局部深陷如渊,脉气旺盛,故名太渊[2]。主治咳嗽,气喘,支气管炎,哮喘,肺结核,百日咳,咳血,唾血,咽喉肿痛,胸痹,胸闷,胸痛,胸背痛,心痛,心悸,噫气上逆,腹胀,噫气,呕吐,呕血,心绞痛,无脉症,肋间神经痛,臂内廉痛,腕关节及周围软组织疾患,手腕痛,手腕无力,半身不遂,肋间痛,掌中热,目生翳膜,咽干,聋哑,无脉症,经闭,痛经等。

6 穴名解

太即甚大,有旺盛的意思,渊即深潭,此穴位局部深陷如渊,脉气旺盛,故名太渊[2]。

太,古作大,同大而有加甚之义。《说文解字》段注:“后世凡言大,而以其义形容未尽则作太”。渊有深义,又指口中之津。太渊为神话传说中的天池。口之津与肺之脉内外相应,亦天地合气水津四布之象,为本经原穴。“原”意为“源”,乃生命之源之意,故原穴为本经脉气之源,指脉气深聚之处,因而称为太渊也。[3]

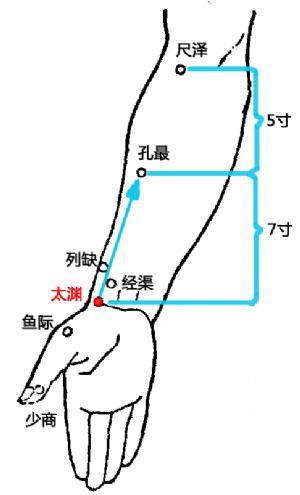

8 所属部位

腕[4]

11 穴位解剖

太渊穴下为皮肤、皮下组织、桡骨骨膜。有桡动、静脉。分布着前臂外侧皮神经和桡神经浅支。皮肤由前臂外侧皮神经分布。针在皮下筋膜内,经桡神经浅支、头静脉与桡动脉掌浅支之间,穿前臂筋膜,在桡动、静脉外侧,拇长展肌(腱)和桡侧腕屈肌(腱)之间达深部桡骨骨膜。前肌(腱)由桡神经支配,后肌(腱)由正中神经支配。

11.1 层次解剖

11.2 穴区神经、血管

12 功效与作用

太渊穴为手太阴肺经之原穴,为肺脏原气经过和留止之处,又为五输穴之输穴,配五行属土,为肺金之母,故擅治肺气虚诸证[8]。

手太阴经筋“下结胸里……抵季肋”,故太渊穴治疗肋间痛[8]。

“还循胃口……从肺系横出腋下”,故太渊穴能治胃肠病、咽喉病[8]。

太渊穴有顺气平喘、化痰止咳之用,治肺胀、喘满、狂言、嗌干、妒乳等症,以清凉退热之功为多,凡诸郁热之宜以清凉者,皆可取此穴[8]。

13 主治病症

太渊穴主治咳嗽,气喘,支气管炎,哮喘,肺结核,百日咳,咳血,唾血,咽喉肿痛,胸痹,胸闷,胸痛,胸背痛,心痛,心悸,噫气上逆,腹胀,噫气,呕吐,呕血,心绞痛,无脉症,肋间神经痛,臂内廉痛,腕关节及周围软组织疾患,手腕痛,手腕无力,半身不遂,肋间痛,掌中热,目生翳膜,咽干,聋哑,无脉症,经闭,痛经等。

太渊穴主治咳嗽、气喘、咳血、胸痛、咽喉肿痛、无脉症、手腕痛[8]。

太渊主要用于呼吸系统及心胸疾患等。如咳嗽、气喘、唾血、支气管炎及哮喘、百日咳、肺结核、胸闷、心痛、心悸、噫气上逆、心绞痛、肋间神经痛、臂内廉痛、掌中热、无脉症、腕关节及周围软组织疾患等[8]。

17 文献摘要

《医宗金鉴》:主治牙齿疼痛,手腕无力疼痛及咳嗽风痰,偏正头痛等症。

《针灸甲乙经》:病温身热五日以上,汗不出,刺太渊,留针一时取之。若未满五日,禁不可刺也。咳逆,烦闷不得卧,胸中满,喘不得息,背痛,太渊主之。臂厥,肩膺胸满痛,目中白翳眼青,转筋,掌中热,乍寒乍热,缺盆中相引痛,数咳,喘不得息,臂内廉痛,上膈,饮已烦满,太渊主之。狂言,太渊主之。唾血,振寒,嗌干,太渊主之。口僻,刺太渊,引而下之。

《针灸大成》:主胸痹逆气,善哕,呕饮食,咳嗽,烦闷不得眠,肺胀膨,臂内廉痛,目生白翳,眼痛赤,乍寒乍热,缺盆中引痛,掌中热,数欠,肩背痛寒,喘不得息,噫气上逆,心痛,脉涩,咯血呕血,振寒,咽干,狂言,口僻,溺色变,卒遗矢无度。

18 研究进展

对肺功能有明显调整作用:用肺功能测定仪检测针刺太渊后肺通气功能障碍者的肺功能,结果阻塞性通气功能障碍者的一秒用力呼气容积占用肺活量的比值及最大用力呼气中段流量数值均升高,与对照组相比有显著性差异。说明太渊有改善肺通气量的作用,可使肺呼吸功能加强。[8]

针刺太渊穴可降低气道阻力,改善肺通气量,使肺的呼吸机能加强[8]。

对血液运行失常及出血等疾患有较好的疗效:临床观察表明,针刺太渊对咯血及脑出血均有显著效应[8]。

19 参考资料

- ^ [1] 高忻洙,胡玲主编.中国针灸学词典[M].南京:江苏科学技术出版社,2010:96.

- ^ [2] 李经纬等主编.中医大词典——2版[M].北京:人民卫生出版社,2004:245.

- ^ [3] 柴铁劬.针灸穴名解[M].北京:科学技术文献出版社,2009.

- ^ [4] 孙国杰主编.针灸学[M].上海:上海科学技术出版社,1997:42.

- ^ [5] 中医药学名词审定委员会.中医药学名词(2004)[M].北京:科学出版社,2005.

- ^ [6] 孙国杰主编.针灸学[M].上海:上海科学技术出版社,1997:41.

- ^ [7] 王民集,朱江,杨永清主编.中国针灸全书[M].郑州:河南科学技术出版社,2012:150.

- ^ [8] 查炜.经络穴位按摩大全[M].南京:江苏科学技术出版社,2014.