2 英文参考

areca[朗道汉英字典]

pinang[朗道汉英字典]

areca-nut[朗道汉英字典]

betel nut[朗道汉英字典]

pinang[朗道汉英字典]

semen arecae[朗道汉英字典]

areca seed[湘雅医学专业词典]

arecae,semen[湘雅医学专业词典]

betel nut[湘雅医学专业词典]

ARECAE SEMEN[中华人民共和国药典(2010年版)]

Semen Arecae(拉)[中医药学名词审定委员会.中医药学名词(2004)]

areca seed[中医药学名词审定委员会.中医药学名词(2004)]

3 概述

槟榔为中药名,出魏·李当之《药录》。为棕榈科植物槟榔Areca catechu L. 的干燥成熟种子[1]。呈扁球形或圆锥形,高1.5~3.5cm,底部直径1.5~3cm。表面淡黄棕色或淡红棕色,具稍凹下的网状沟纹,底部中心有圆形凹陷的珠孔,其旁有1明显疤痕状种脐。质坚硬,不易破碎,断面可见棕色种皮与白色胚乳相间的大理石样花纹。气微,味涩、微苦。炒槟榔表面呈浅黄色[2]。焦槟榔表面焦黄色[2]。

槟榔味苦、辛,性温[2]。归胃、大肠经[2]。具有杀虫,消积,行气,利水,截疟的功效。用于绦虫病、蛔虫病、姜片虫病,虫积腹痛,积滞泻痢,里急后重,水肿脚气,疟疾。槟榔生品力峻,常用于治绦虫、姜片虫、蛔虫及水肿、脚气、疟疾[2]。炒槟榔与焦槟榔功用相似,长于消食导滞[2]。用于食积不消,痢疾里急后重[2]。但炒槟榔较槟榔作用稍强,而克伐正气的作用也略强于焦槟榔,一般身体素质稍强者可选用炒槟榔,身体素质较差者应选用焦槟榔[2]。

4 拉丁名

Semen Arecae(拉)(《中医药学名词(2004)》)

5 英文名

areca seed(《中医药学名词(2004)》)

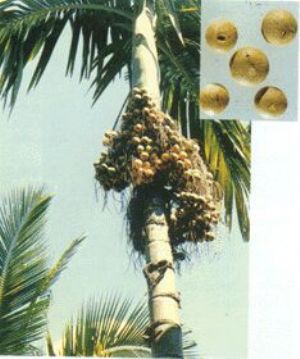

9 原植物形态

槟榔为常绿乔木,高达17m或更高,干直立,不分枝。叶长1.3~2m,羽状全裂,裂片线形或线状披针形,长30~70cm,先端呈不规则分裂;柄呈三棱形,具长叶鞘。花单性同株;肉穗花序生于叶束下,多分枝,成圆锥形,基部有黄绿色佛焰苞;雄花小而多,生于分枝上部;雌花较大而少,着生于总轴或分枝基部,子房上位,1室。坚果卵菜,红色,有宿存花萼及花瓣。花期3~8月,果期11月~次年5月。

常栽培在阳光较充足的林间或林边。

12 生药性状

槟榔呈扁球形或圆锥形,高1.5~3.5cm,底部直径1.5~3cm。表面淡黄棕色或淡红棕色,具稍凹下的网状沟纹,底部中心有圆形凹陷的珠孔,其旁有1明显疤痕状种脐。质坚硬,不易破碎,断面可见棕色种皮与白色胚乳相间的大理石样花纹。气微,味涩、微苦。(《中华人民共和国药典》(2010年版))

13 槟榔的炮制

南北朝刘宋时期有“凡使,先以刀刮去底,细切”(《雷公炮炙论》)[3]。

宋代炮制方法较多[3]。有炒(《太平圣惠方》)、炮(《博济方》)、烧灰存性(《旅舍备要方》)、面裹煨、吴茱萸炒(《小儿卫生总微方论》)、火煅(《类编朱氏集验医方》)等多种炮制方法[3]。

明代基本沿用宋代的炮制方法,并增加了麸炒法(《普济方》)[3]。

清代有醋制(《本草述》)、童便洗晒(《幼幼集成》)、酒浸(《叶天士秘方大全》)等法[3]。

13.1 槟榔的炮制方法

13.1.1 槟榔

取原药材,除去杂质,用水浸泡3~5天,捞出,置容器内,经常淋水,润透,切薄片,干燥,筛去碎屑[3]。

13.1.2 炒槟榔

取槟榔片,置炒制容器内,用文火加热,炒至微黄色,取出晾凉,筛去碎屑[3]。

13.1.3 焦槟榔

取槟榔片,置炒制容器内,用中火加热,炒至焦黄色,取出晾凉,筛去碎屑[3]。

13.2 成品性状

槟榔为类圆形薄片[3]。表面呈棕、白色相间的大理石样花纹[3]。周边淡黄棕色或淡红棕色[3]。质坚脆易碎[3]。气微,味涩微苦[3]。

13.3 炮制作用

槟榔生品力峻,常用于治绦虫、姜片虫、蛔虫及水肿、脚气、疟疾[3]。如治积腹痛,大便秘结的万应丸(《医学正传》);治水肿实证的疏凿饮子(《严氏济生方》);治脚气肿痛的鸡鸣散(《证治准绳》);治疟疾的截疟七宝饮(《杨氏家藏方》)[3]。

炒后可缓和药性,以免克伐太过而耗伤正气,并能减少服后恶心、腹泻、腹痛的副作用[3]。炒槟榔与焦槟榔功用相似,长于消食导滞[3]。用于食积不消,痢疾里急后重[3]。但炒槟榔较槟榔作用稍强,而克伐正气的作用也略强于焦槟榔,一般身体素质稍强者可选用炒槟榔,身体素质较差者应选用焦槟榔[3]。如治饮食停滞、腹中胀痛的开胸顺气丸(《中成药制剂手册》)[3]。

13.4 炮制研究

槟榔含生物碱、鞣质、脂肪油及槟榔红色素、氨基酸等[3]。生物碱主要为槟榔碱,其余有槟榔次碱、去甲基槟榔次碱、去甲基槟榔碱、槟榔副碱、高槟榔碱等[3]。

13.4.1 对化学成分的影响

各炮制方法对化学成分的影响多以槟榔碱及醚溶性生物碱为指标[3]。槟榔经浸泡后切片,醚溶性生物碱损失很大;在水浸泡过程中,其生物碱含量,换水比不换水的方法损失大[3]。加热对槟榔的成分也有影响,采用薄层扫描法对槟榔的生品、炒黄品、炒焦品、炒炭品中槟榔碱进行含量测定,结果是随着受热时间的增加,槟榔碱的含量逐渐降低[3]。槟榔饮片的干燥方法对生物碱含量也有影响[3]。切片后曝干其生物碱损失比阴干大得多,晒干也比阴干的含量低,烘干则与阴干含量接近[3]。

13.4.2 工艺研究

(1)槟榔质地坚硬,传统方法加工饮片,浸泡时间长(夏季7天,冬季40天),有效成分流失,甚至腐烂,影响饮片质量[3]。采用减压冷浸软化方法,结果表明,该法能提高软化效率,缩短浸泡时间,保证饮片质量[3]。

(2)比较槟榔传统浸润法、减压冷浸法、粉碎颗粒法、减压蒸汽焖润法[3]。结果表明,减压蒸汽焖润法,槟榔碱损失少,软化时间短[3]。

(3)比较冷浸法、热浸法、蒸制法、轧碎法制备的槟榔饮片,结果表明:蒸制法和轧碎法薄层层析比冷浸法和热浸法多一个斑点;通过水溶性浸出物及醚溶性生物碱测定,证明蒸法切片较理想,煎出效果亦佳,且饮片平整光滑,外观美观,容易干燥[3]。

(4)正交设计法筛选最佳软化切制工艺,最佳工艺为先减压后加水,25℃~26℃水浸泡,切0.5mm以下极薄片,阴干[3]。

(5)对槟榔不同工艺炮制品(清炒、炒焦、微波炮制)中醚溶性生物碱、鞣质、脂肪类成分进行了测定,对小鼠急性毒性进行了比较[3]。结果微波炮制的槟榔与炒品、焦品相比,槟榔碱的损失最少,其他各类成分含量最高,炮制过程中药材无损失,收得率最高[3]。同时与生品比较,各炮制品毒性都有所降低,各炮制品之间无明显差异[3]。微波法炮制槟榔是通过药材本身水分子间的振动产生热能而达到炮制目的,该法炮制时应用的温度低,工艺简单,操作方便,无污染,药材损失少,药材炮制程度均匀一致,饮片完整美观,有效地解决了加热温度高引起槟榔碱大量损失的问题[3]。

13.5 贮存方法

15 槟榔的功效与主治

槟榔具有杀虫,消积,行气,利水,截疟的功效。用于绦虫病、蛔虫病、姜片虫病,虫积腹痛,积滞泻痢,里急后重,水肿脚气,疟疾。(《中华人民共和国药典》(2010年版))

槟榔治绦虫病,姜片虫病,蛔虫病,蛲虫病,食积气滞,痢疾,疟疾,水肿,脚气,乳糜尿[3]。

槟榔生品力峻,常用于治绦虫、姜片虫、蛔虫及水肿、脚气、疟疾[3]。如治积腹痛,大便秘结的万应丸(《医学正传》);治水肿实证的疏凿饮子(《严氏济生方》);治脚气肿痛的鸡鸣散(《证治准绳》);治疟疾的截疟七宝饮(《杨氏家藏方》)[3]。

炒槟榔与焦槟榔功用相似,长于消食导滞[3]。用于食积不消,痢疾里急后重[3]。但炒槟榔较槟榔作用稍强,而克伐正气的作用也略强于焦槟榔,一般身体素质稍强者可选用炒槟榔,身体素质较差者应选用焦槟榔[3]。如治饮食停滞、腹中胀痛的开胸顺气丸(《中成药制剂手册》)[3]。

17 槟榔的化学成分

槟榔含槟榔碱(arecoline)、槟榔次碱(arecaine)、去甲槟榔碱(guvacoline)、去甲槟榔次碱(guvacine)、异去甲槟榔次碱(isoguvacine)等,并含鞣革、脂肪油。

槟榔含槟榔碱、槟榔次碱、槟榔副碱、缩合鞣质等[3]。还含甘露、儿茶精、多种原矢车菊素的二、三聚体、肉豆蔻酸、月桂酸、脯氨酸等[3]。

19 槟榔的药典标准

19.1 品名

Binglang

ARECAE SEMEN

19.2 来源

本品为棕榈科植物槟榔Areca catechu L.的干燥成熟种子。春末至秋初采收成熟果实,用水煮后,干燥,除去果皮,取出种子,干燥。

19.3 性状

本品呈扁球形或圆锥形,高1.5~3.5cm,底部直径1.5~3cm。表面淡黄棕色或淡红棕色,具稍凹下的网状沟纹,底部中心有圆形凹陷的珠孔,其旁有1明显疤痕状种脐。质坚硬,不易破碎,断面可见棕色种皮与白色胚乳相间的大理石样花纹。气微,味涩、微苦。

19.4 鉴别

(1)本品横切面:种皮组织分内、外层,外层为数列切向延长的扁平石细胞,内含红棕色物,石细胞形状、大小不一,常有细胞间隙;内层为数列薄壁细胞,含棕红色物,并散有少数维管束。外胚乳较狭窄,种皮内层与外胚乳常插入内胚乳中,形成错入组织;内胚乳细胞白色,多角形,壁厚,纹孔大,含油滴及糊粉粒。

(2)取本品粉末1g,加乙醚50ml,再加碳酸盐缓冲液(取碳酸钠1.91g和碳酸氢钠0.56g,加水使溶解成100ml,即得)5ml,放置30分钟,时时振摇,加热回流30分钟,分取乙醚液,挥干,残渣加甲醇1ml使溶解,置具塞离心管中,静置1小时,离心,取上清液作为供试品溶液.另取槟榔对照药材1g,同法制成对照药材溶液.再取氢溴酸槟榔碱对照品,加甲醇制成每1ml含1.5mg的溶液.作为对照品溶液.照薄层色谱法(附录Ⅵ B)试验,吸取上述三种溶液各5μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以环己烷-乙酸乙酯-浓氨试液(7.5:7.5:0.2)为展开剂,置氨蒸气预饱和的展开缸内,展开,取出,晾干,置碘蒸气中熏至斑点清晰。供试品色谱中,在与对照药材色谱和对照品色谱相应的位置上,显相同颜色斑点。

19.5 检查

19.5.1 水分

不得过10.0%(附录Ⅸ H一法)。

19.6 含量测定

照高效液相色谱法(附录VI D)测定。

19.6.1 色谱条件与系统适用性试验

以强阳离子交换键合硅胶为填充剂(SCX-强阳离子交换树脂柱);以乙腈-磷酸溶液(2→1000,浓氨试液调节PH值至3.8)(55:45)为流动相;检测波长为215nm。理论板数按槟榔碱峰计算应不低于3000。

19.6.2 对照品溶液的制备

取氢溴酸槟榔碱对照品适量,精密称定,加流动相制成每1ml含0.1mg的溶液,即得(槟榔碱重量=氢溴酸槟榔碱重量/1.5214)。

19.6.3 供试品溶液的制备

取本品粉末(过五号筛)约0.3g,精密称定,置具塞锥形瓶中,加乙醚50ml,再加碳酸盐缓冲液(取碳酸钠1.91g和碳酸氢钠0.56g,加水使溶解成100ml,即得)3ml,放置30分钟,时时振摇;加热回流30分钟,分取乙醚液,加入盛有磷酸溶液(5→1000)1ml的蒸发皿中;残渣加乙醚加热回流提取2次(30ml、20ml),每次15分钟,合并乙醚液置同一蒸发皿中,挥去乙醚,残渣加50%乙腈溶液溶解,转移至25ml量瓶中,加50%乙腈至刻度;摇匀,滤过,取续滤液,即得。

19.6.4 测定法

分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10ul,注入液相色谱仪,测定,即得。

本品按干燥品计算,含槟榔碱(C8H13NO2),不得少于0.20%。

19.7 饮片

19.7.1 炮制

19.7.1.1 槟榔

本品呈类圆形的薄片。切面可见棕色种皮与白色胚乳相间的大理石样花纹。气微,味涩、微苦。

19.7.1.1.1 鉴别

(1)本品粉末红棕色至棕色。内胚乳细胞极多,多破碎,完整者呈不规则多角形或类方形,直径56~112um,纹孔较多,甚大,类圆形或矩圆形,外胚乳细胞呈类方形、类多角形或作长条状,胞腔内大多数充满红棕色至深棕色物。种皮石细胞呈纺锺形,多角形或长条形,淡黄棕色。纹孔少数,裂缝状,有的胞腔内充满红棕色物。

19.7.1.1.2 鉴别

(2)同药材。

同药材。

19.7.1.2 炒槟榔

19.7.1.2.1 鉴别

(1)同槟榔片

19.7.1.2.2 鉴别

(2)同药材。

同药材。

19.7.2 性味与归经

苦、辛,温。归胃、大肠经。

19.7.3 功能与主治

杀虫,消积,行气,利水,截疟。用于绦虫病、蛔虫病、姜片虫病,虫积腹痛,积滞泻痢,里急后重,水肿脚气,疟疾。

19.7.4 用法与用量

3~10g;驱绦虫、姜片虫30~60g。

19.7.5 贮藏

19.8 出处

《中华人民共和国药典》2010年版