4 百会穴的别名·天满

| 穴位 | 百会 | ||

|---|---|---|---|

| 汉语拼音 | Baihui | ||

| 罗马拼音 | Paihui | ||

| 美国英译名 | Hundred Meetings | ||

| 各国代号 | 中国 | GV20 | |

| 日本 | 20 | ||

| 法国 | 莫兰特氏 | VG19 | |

| 富耶氏 | IVG19 | ||

| 德国 | LG19 | ||

| 英国 | Gv20 | ||

| 美国 | Go20 | ||

百会为经穴名( Bǎihuì GV20,DU20)[2][3]。出《针灸甲乙经》。别名巅上(《黄帝内经素问·骨空论》),三阳五会(《针灸甲乙经》),三阳(《针灸大全》),五会(《针灸大全》),顶上(《脉经》),泥丸宫(《本事方》),天满(《针灸资生经》),维会(《针经标幽赋》)。属督脉[3]。百会是督脉、足太阳膀胱经的交会穴[3][4]。一说为手足三阳、督脉之交会穴[4]。百即百脉,会即交会,此穴在巅顶部,是足三阳、足厥阴和督脉等众多经脉交会之处,故名百会[4]。百会穴主治头面五官、神志及气虚下陷等疾患:如头风,头痛目眩,耳聋,耳鸣,目不能视,鼻塞,鼻衄,口噤不开,角弓反张,小儿惊痫,脱肛,泄泻,痔疾,头痛,头胀,昏厥,眩晕,癫狂,痫证,癔症,瘛疭,阴挺,痔疮,中风失语,健忘,不寐,颠顶痛,面赤,垂涎,中风不语,心烦,失眠,惊悸,久泻,痢疾,小儿夜啼,小儿急慢惊风,恶风寒,疝气,喘息,虚损,现代又用百会穴治疗中风昏迷,精神分裂症,神经衰弱,胃下垂,子宫脱垂,高血压,低血压,神经性头痛,美尼尔综合症,老年性痴呆,内脏下垂,脑供血不足,休克,中风后偏瘫等。

4.1 百会穴的别名

巅上(《黄帝内经素问·骨空论》),三阳五会(《针灸甲乙经》),三阳(《针灸大全》),五会(《针灸大全》),顶上(《脉经》),泥丸宫(《本事方》),天满(《针灸资生经》),维会(《针经标幽赋》)。

4.2 出处

《针灸甲乙经》:百会,一名三阳五会,在前顶后一寸五分,顶中央旋毛中,陷可容指,督脉足太阳之会。

4.3 穴名解

百即百脉,会即交会,此穴在巅顶部,是足三阳、足厥阴和督脉等众多经脉交会之处,故名百会[4]。

百,《说文》:“十十也”,乃众多之称。会,有会合之义。穴在人体至高正中之处,百脉百骸皆仰望朝会。《针灸大成》云:“犹天之极星居北。”手足三阳与督脉之会也,故曰头为诸阳之会。道藏云:“天脑者,一身之宗,百神之会”,故名“百会”。所谓“天”者,以其居人身之最上也。所谓百神者,有关全身之神识也。[5]

本穴曾名为昆仑。盖头为昆仑,以中国地势论,境内群山以昆仑为巅首,所有山脉河流,多由昆仑披沥而下,故本穴别名“昆仑”。因足太阳经足跟后方外侧,另有“昆仑”穴位,故本穴“昆仑”之名因之不传。[5]

4.4 特异性

一说百会为手少阳三焦经、手阳明大肠经、手太阳小肠经、足少阳胆经、足阳明胃经、足太阳膀胱经、督脉的交会穴[5]。

一说百会为手少阳三焦经、足少阳胆经、足厥阴肝经的交会穴[6]。

4.5 所属部位

4.6 百会穴的定位

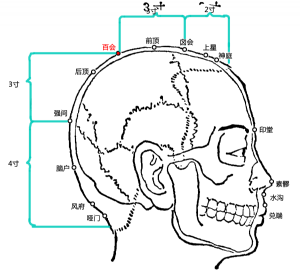

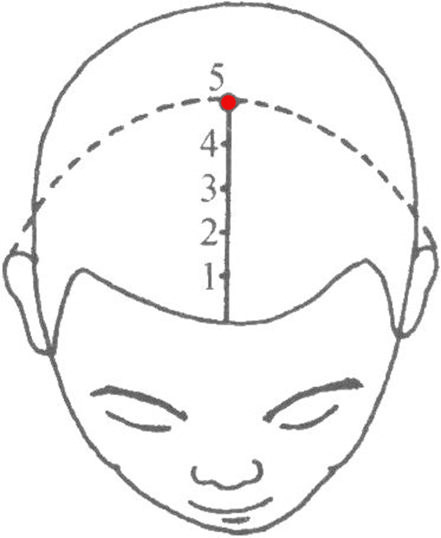

标准定位:百会穴在头部,当前发际正中直上5寸,或两耳尖连线的中点处[8]。

百会穴位于头正中线,入前发际5寸,约当两耳尖连线之中点处[8]。

百会穴位于头部,当前发际正中直上5寸。或于两耳尖连线的中点定穴。正坐取之[8]。

正坐位。百会在头部,当前发际正中直上5寸,或两耳尖连线的中点处。

4.7 百会穴的取法

百会穴位于头部,当前发际正中直上5寸[8]。或于两耳尖连线的中点定穴[8]。正坐取之[8]。

正坐,于前、后发际连线中点向前1寸处取穴,或于头部中线与两耳尖连线的交点处取穴[9]。

图出自《中国针灸学词典》

4.8 百会穴穴位解剖

百会穴下为皮肤、皮下组织、帽状腱膜、腱膜下疏松组织。布有枕大神经,额神经的分支和左、右颞浅、动、静脉及枕动、静脉吻合网。

4.8.1 层次解剖

4.8.2 穴区神经、血管

布有枕大神经分支,左右颞浅动、静脉和左右枕动、静脉的吻合网[10]。

4.9 百会穴的功效与作用

百会穴具有平肝熄风、醒神苏厥、升阳固脱的作用,故以治疗督脉病、神志病及气虚下陷证为主[10]。

百会穴又名三阳五会,手足少阳、足太阳三阳经,以及足厥阴经和督脉交会于此。本穴是治疗督脉病、神志病,以及肝阳上亢、肝风上扰和风热上攻引起的头部疾患的要穴。[10]

督脉为“阳脉之海”,百会穴又位于头顶部,可升提阳气,且督脉起于胞中,经肛门部贯脊上行,足厥阴经筋结于阴器,根据“经脉所过,主治所及”的原理,以及《黄帝内经灵枢·终始》“病在下者高取之”的治疗原则,百会穴是治疗气虚下陷证的常用穴。[10]

百会穴有清头散风、开窍醒神、回阳固脱之功,主治头痛,眩晕,耳鸣,鼻塞,中风失语,癫狂,脱肛,阴挺。[10]

百会穴处人身最上,四围各穴罗布有序,大有百脉朝宗之势,犹地理学之世界屋脊,在人身则总摄阳经之汇也。后世以为治疗头部诸病之总穴。但以其地位至高,不免有如《易经》所云之乾元亢九之弊。故有时虽用泻法,而反升提。何则?因人身血气循环有压力亦有浮力。热邪与浮力结合,故有时降之不下也。故针家治头部诸病,多用此穴,兼取列缺、昆仑,以及其他下行之穴以佐之。俱用泻法,襄其下降之力,乃克有济,即上病下取之义也。有谓中医病理医理不切实际,盖以术者不明此理也,至若右病取左,左病取右,循其经也。寒因寒用,热因热用,顺其情也。用寒远寒,用热远热,避其势也。诸般大法,术者最须留意。[10]

4.10 百会穴主治病证

百会穴主治头面五官、神志及气虚下陷等疾患:如头风,头痛目眩,耳聋,耳鸣,目不能视,鼻塞,鼻衄,口噤不开,角弓反张,小儿惊痫,脱肛,泄泻,痔疾,头痛,头胀,昏厥,眩晕,癫狂,痫证,癔症,瘛疭,阴挺,痔疮,中风失语,健忘,不寐,颠顶痛,面赤,垂涎,中风不语,心烦,失眠,惊悸,久泻,痢疾,小儿夜啼,小儿急慢惊风,恶风寒,疝气,喘息,虚损,现代又用百会穴治疗中风昏迷,精神分裂症,神经衰弱,胃下垂,子宫脱垂,高血压,低血压,神经性头痛,美尼尔综合症,老年性痴呆,内脏下垂,脑供血不足,休克,中风后偏瘫等。

百会穴主治头面五官、神志及气虚下陷等疾患:如头风、头痛目眩、耳聋、耳鸣、目不能视、鼻塞、鼻衄、口噤不开、角弓反张、小儿惊痫、脱肛、泄泻、痔疾等[10]。

百会穴主治头痛,昏厥,耳鸣,鼻塞,眩晕,癫狂,阴挺,脱肛,痔疮,中风失语等[10]。

百会穴主治头痛、眩晕、中风失语、癫狂、脱肛、泄泻、阴挺、健忘、不寐[10]。

百会穴主治颠顶痛,眩晕,耳聋,鼻塞,目不能视,鼻衄,面赤,垂涎,中风不语,口噤不开;癫狂,痫证,癔症,瘛疭,心烦,失眠,惊悸,健忘;脱肛,阴挺;久泻,痢疾,痔疾;小儿夜啼,小儿急慢惊风;恶风寒,疝气[10]。

现代多用百会穴治疗中风昏迷、精神分裂症、神经衰弱、胃下垂、子宫脱垂、高血压、低血压等[10]。

治眩晕,健忘,头痛,头胀,脱肛,角弓反张,泄泻,阴挺,喘息,虚损,癫狂,痫症,癔病。高血压,神经性头痛,美尼尔综合症,老年性痴呆,内脏下垂,精神分裂症,脑供血不足,休克,中风后偏瘫、不语。

4.11 刺灸法

4.11.1 刺法

平刺0.5~0.8寸[10][10],局部酸胀[10],可扩散至头顶部[10][10]。

百会位于颅顶矢状缝之间,对5岁以下小儿和顶骨愈合不好的小儿不应针刺本穴,对于脑积水的患儿更应注意[10]。

4.11.2 灸法

可灸,强身保健可隔姜灸3~5壮,或温灸至局部有温热舒适感为度[10]。

4.12 百会穴的配伍

百会配胃俞、长强,有通调督脉,益气固脱的作用,主治脱肛,痔漏。

4.13 文献摘要

《针灸甲乙经》:顶上痛,风头重,目如脱,不可左右顾,百会主之。

《铜人腧穴针灸图经》:治小儿脱肛久不瘥,风痫,中风,角弓反张,或多哭言语不择,发即无时,盛则吐沫,心烦惊悸健忘,痎疟,耳鸣,耳聋,鼻塞,不闻香臭。

《针灸大成》:主头风中风,言语謇涩,口噤不开,偏风半身不遂,心烦闷,惊悸,健忘,忘前失后,心神恍惚,无心力,痃疟,脱肛,风痫,青风,心风,角弓反张,羊鸣多哭,语言不择,发时即死,吐沫,汗出而呕,饮酒面赤,脑重鼻塞,头痛目眩,食无味,百病皆治。

《类经图翼》:若灸至百壮,停三五日后绕四畔,用三棱针出血,以井花水淋之,令气宣通,否则恐火气上壅,令人目暗。

《杂病歌》:乃若脱肛治百会,灸至七壮是尾穷,此疾须用治三穴,随年壮兮灸脐中。

《玉龙歌》:中风不语最难医,发际顶门穴要知,更向百会明补泻,即时苏醒免灾危。

4.14 百会穴研究进展

4.14.1 对血压的调整作用

研究发现百会对血压有双向调节作用,对原发性高血压患者艾灸百会后,收缩压平均下降13.9 mmHg,舒张压平均下降10.3 mmHg,降压作用良好,而对失血性休克的动物则有升压作用,如血压下降20~30 mmHg,稳定后,针“百会”30 min,血压即可上升,大部分上升超过35 mmHg。[10]

4.14.2 退热作用

如给家兔注射牛奶后,针刺“百会”(刺激5min,间隔10~15 min再刺,连续操作1~3h),对开始发热者有抑制效应,对发热已达高峰者有迅速降温作用。[10]

针刺发热家兔百会穴,有明显退热作用。如果封闭该穴,却无退热作用。

4.14.3 对免疫功能的影响

动物实验表明,艾灸“百会”、“肾俞”可升高白细胞、血清补体含量和血清免疫球蛋白,艾灸前后差异显著(P<0.01)。针刺常态家兔“百会”,用放射免疫分析法,测定针刺补泻对家兔血浆cAMP、cGMP含量的影响,结果显示,二者含量呈明显双向改变,cAMP尤为显著,主要呈负性影响,cGMP主要呈正性影响,cAMP/cGMP亦朝负向波动,泻法略大于补法。[10]

4.14.4 对血液流变学的影响

观察320例患者针刺百会前后血液流变学情况,分别于针刺前、后30 d测定红细胞比容、血液黏度、全血还原黏度、红细胞沉降率、血沉方程K值等五项指数。结果:针刺后,除红细胞沉降率外,其余指数均显著下降,与针前比较P值分别小于0.01与0.05。说明针刺百会有明显改善细胞结聚和血液黏度的作用。[10]

4.14.5 对痛阈的影响

用百会透曲鬓和前顶透悬颅的方法,观察偏瘫患者的痛阈改变。结果:患侧和健侧上下肢痛阈均下降。患侧上下肢的痛阈从针后5 min已明显下降,一直延续到40 min以后;健侧上下肢从针后5 min开始也有下降,20 min时较明显,到40 min时则有回升,各测定时间点痛阈均没有患侧变化大。[10]

4.14.6 对胃分泌的影响

用重手法针刺巴氏小胃狗、海氏小胃狗的“百会”,对肉粉、组胺引起的胃液分泌有一定抑制作用[10]。

4.14.7 对脑电图的调整作用

针刺癫痫大发作病人百会,可使紊乱的脑电活动节律趋向规则或使电位降低,即对患者脑电图有调整作用[10]。

4.14.8 治疗子宫脱垂

隔附子片灸3~4壮,每日1次,10次为1疗程。

4.14.9 治疗小儿脱肛

配长强,先温和灸5分钟后,再行雀啄灸15分钟,每日1次,7次为1疗程即可。

4.14.10 治疗美尼尔综合征

4.14.11 降低cGMP

针刺百会穴,不论是补法组或泻法组,均能使多数患者明显增高的cGMP下降,并趋于正常。

4.14.12 降低尿素氮含量

4.14.13 对性激素的影响

以放免分析技术观察针刺百会穴对健康育龄妇女卵泡早期血浆中雌二醇、孕酮和睾酮含量的影响结果提示,在双向性影响基础上,主要倾向是孕酮和睾酮明显升高,雌二醇偏高。[10]

4.14.14 矫正胎位

5 天牖穴的别名·天满

天满为经穴别名,“满”为“牖”之误,即天牖[10]。见《西方子明堂灸经》。

| 穴位 | 天牖 | ||

|---|---|---|---|

| 汉语拼音 | Tianyou | ||

| 罗马拼音 | Tienyu | ||

| 美国英译名 | Celestial Window | ||

| 各国代号 | 中国 | TE16 | |

| 日本 | 16 | ||

| 法国 | 莫兰特氏 | TR16 | |

| 富耶氏 | TR16 | ||

| 德国 | 3E16 | ||

| 英国 | T16 | ||

| 美国 | TB16 | ||

天牖为经穴名(Tiānyǒu TE16)[10]。出《黄帝内经灵枢·本输》。属手少阳三焦经[10]。天即天空,喻上为天,牖即窗户,此穴在颈部上方,功善开窍,犹如门窗,故名天牖[10]。天牖穴主要用于头面五官疾患:如头痛,头晕,面肿,视神经萎缩,目痛,鼻塞,鼻衄,耳鸣,耳聋,喉痹,项强,落枕,瘰疬,目昏,目眩,暴聋,头风,不闻香臭,肩背,臂及臑疼痛,项强不能回顾,多梦,疟疾,头痛头晕,目痛面肿,暴聋耳鸣,视神经炎,鼻衄喉痹,颈肩背部痉挛强直,瘰疬多梦等。

5.1 天牖穴的别名

5.2 出处

5.3 穴名解

天即天空,喻上为天,牖即窗户,此穴在颈部上方,功善开窍,犹如门窗,故名天牖[10]。

上部为天。牖指户,墙上通风采光的洞口,窗开旁曰牖,所以助明也。与天窗穴意同,有头窍之意。此穴在颈,其位高,有天之象,位居颈旁,如宫室之旁窗,故喻名天牖,能开通耳目壅塞之气。张志聪注:“牖,窗也,头面之穴窍,如楼阁大牖,所以通气者也。”[10]

5.4 所属部位

颈部[11]

5.5 天牖穴的定位

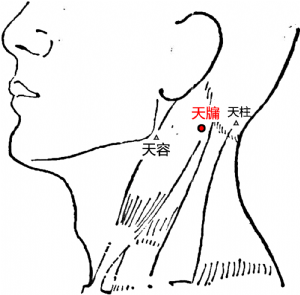

标准定位:天牖穴在颈侧部,当乳突的后方直下,平下颌角,胸锁乳突肌的后缘[11]。

天牖穴位于颈部,横平下颌角,胸锁乳突肌的后缘凹陷中[11]。

天牖穴位于颈部外侧,颞骨乳突后下方,胸锁乳突肌后缘近发际处;或于天容穴与天柱穴连线之中点处取穴[12]。

另说“完骨下,发际上一寸”(《备急千金要方》);“风池上一寸”(《千金翼方》);“风池下一寸,微外些”(《针灸集成》) 。

天牖穴在颈部的位置

天牖穴在颈部的位置

5.6 天牖穴的取法

天牖穴位于颈部,横平下颌角,胸锁乳突肌的后缘凹陷中[12]。

正坐或俯卧位,当胸锁乳突肌的后缘,平下颌角,天容与天柱之间取穴[13]。

5.7 天牖穴穴位解剖

天牖穴下为皮肤、皮下组织、头夹肌、头半棘肌。有耳后动脉及枕小神经。皮肤由耳大神经和枕小神经双重分布。皮肤厚而致密。皮下筋膜由脂肪组织和致密的结缔组织形成。其结缔组织的纤维形成纤维刺,连于皮肤病与深筋(项筋膜)。针由皮肤、皮下筋膜致密的项筋膜,在斜方肌和胸锁乳突肌之间,针由深层的头夹肌,在颈深动、静脉升支的后方,入头半棘肌。头夹肌和头半棘肌均由颈神经后支支配。

5.7.1 层次解剖

皮肤→皮下组织→胸锁乳突肌与斜方肌之间→头、颈夹肌→头、颈半棘肌[13]。

5.7.2 穴区神经、血管

浅层有枕小神经、耳大神经和颈外静脉分布;深层有副神经和枕动脉分布[14]。

5.8 天牖穴的功效与作用

以文义揆之,天牖穴所治者,当为头面耳目颈项诸症也。有止痛利节、清头明目聪耳之功,主治头风耳聋,目中痛不明诸疾。[14]

5.9 天牖穴主治病证

天牖穴主要用于头面五官疾患:如头痛,头晕,面肿,视神经萎缩,目痛,鼻塞,鼻衄,耳鸣,耳聋,喉痹,项强,落枕,瘰疬,目昏,目眩,暴聋,头风,不闻香臭,肩背,臂及臑疼痛,项强不能回顾,多梦,疟疾,头痛头晕,目痛面肿,暴聋耳鸣,视神经炎,鼻衄喉痹,颈肩背部痉挛强直,瘰疬多梦等。

天牖穴主要用于头面五官疾患:如头痛、头晕、面肿、视神经萎缩、目痛、鼻塞、鼻衄、耳鸣、耳聋、喉痹、项强、落枕、瘰疬等[14]。

天牖穴主治目痛,目昏,目眩,暴聋,耳鸣,头痛,头晕,头风,面肿,鼻衄,不闻香臭,喉痹;肩背,臂及臑疼痛,项强不能回顾;瘰疬;多梦;疟疾[14]。

头面五官疾病:头痛头晕,目痛面肿,暴聋耳鸣,视神经炎,鼻衄喉痹。

5.10 刺灸法

5.10.1 刺法

直刺0.5~1寸[14][14][14][14],局部有酸胀感[14]。

5.10.2 灸法

5.11 天牖穴的配伍

5.12 文献摘要

《针灸甲乙经》:肩背痛,寒热,瘰疬绕颈,有大气暴聋,气蒙瞀,头目不明,头颔痛,泪出,鼻衄不得息,不知香臭,风眩,喉痹,天牖主之。

《针灸大成》:主暴聋气,目不明,耳不聪,夜梦颠倒,面青黄无颜色,头风面肿,项强不得回顾,目中痛。

5.13 研究进展

5.13.1 对脑血管的影响

用动物做颅顶窗法,在解剖镜下观察电针刺激对脑血管的舒缩作用,电针刺激“水沟”、“天突”、“天牖”、“足三里”等时,弱刺激可使脑动脉血管充血(血管扩张20%~50%),强电流刺激反而使血管发生剧烈收缩(直径减小30%~50%),切断交感神经后不再引起反应[15]。

6 参考资料

- ^ [1] 高忻洙,胡玲主编.中国针灸学词典[M].南京:江苏科学技术出版社,2010:79.

- ^ [2] 高忻洙,胡玲主编.中国针灸学词典[M].南京:江苏科学技术出版社,2010:242.

- ^ [3] 孙国杰主编.针灸学[M].上海:上海科学技术出版社,1997:127.

- ^ [4] 李经纬等主编.中医大词典——2版[M].北京:人民卫生出版社,2004:586.

- ^ [5] 柴铁劬.针灸穴名解[M].北京:科学技术文献出版社,2009.

- ^ [6] 王民集,朱江,杨永清主编.中国针灸全书[M].郑州:河南科学技术出版社,2012:361-362.

- ^ [7] 孙国杰主编.针灸学[M].上海:上海科学技术出版社,1997:129.

- ^ [8] 中医药学名词审定委员会.中医药学名词(2004)[M].北京:科学出版社,2005.

- ^ [9] 王民集,朱江,杨永清主编.中国针灸全书[M].郑州:河南科学技术出版社,2012:361-362.

- ^ [10] 孙国杰主编.针灸学[M].上海:上海科学技术出版社,1997:127.

- ^ [11] 孙国杰主编.针灸学[M].上海:上海科学技术出版社,1997:107.

- ^ [12] 李经纬等主编.中医大词典——2版[M].北京:人民卫生出版社,2004:195.

- ^ [13] 王民集,朱江,杨永清主编.中国针灸全书[M].郑州:河南科学技术出版社,2012:293.

- ^ [14] 孙国杰主编.针灸学[M].上海:上海科学技术出版社,1997:104-105.

- ^ [15] 王民集,朱江,杨永清主编.中国针灸全书[M].郑州:河南科学技术出版社,2012:293.