2 英文参考

ěrmén TE21[中国针灸学词典]

Tīnghuiì GB2[中国针灸学词典]

ěrmén[中医药学名词审定委员会.中医药学名词(2004)]

TE21[中医药学名词审定委员会.中医药学名词(2004)]

SJ21[中医药学名词审定委员会.中医药学名词(2004)]

4 耳屏·耳门

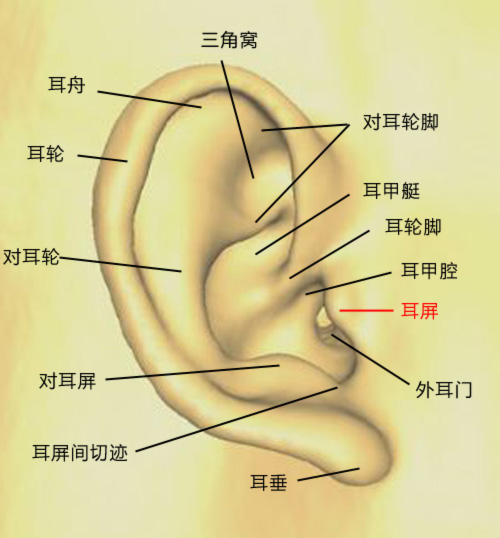

耳门(tragus)为人体部位名[1]。见《黄帝内经灵枢·五色》。又名蔽[2]。是指外耳孔道的小瓣[2]。即耳屏[2][2][3]。《黄帝内经灵枢·五色》:“蔽者,耳门也。”

耳门为听宫穴所在;手、足太阳,手、足少阳,足阳明等经脉所过[4]。

耳门部分布的耳穴如下:外侧是外鼻穴,边缘是上屏尖、下屏尖穴;内侧面有咽喉、内鼻穴[5]。

5 古代全身遍诊法三部九候部位之一·耳门

耳门为古代全身遍诊法三部九候部位之一[6]。即上部人,耳前之动脉,以候耳目之气[6]。《黄帝内经素问·三部九候论》:“上部人,耳前之动脉。”王冰注:“在耳前陷者中,动应于手,手少阳脉气之所行也。”候耳目之气。

6 经穴名·耳门

| 穴位 | 耳门 | ||

|---|---|---|---|

| 汉语拼音 | Ermen | ||

| 罗马拼音 | Erhmen | ||

| 美国英译名 | Ear Gate | ||

| 各国代号 | 中国 | TE21 | |

| 日本 | 21 | ||

| 法国 | 莫兰特氏 | TR23 | |

| 富耶氏 | TR23 | ||

| 德国 | 3E23 | ||

| 英国 | T21 | ||

| 美国 | TB21 | ||

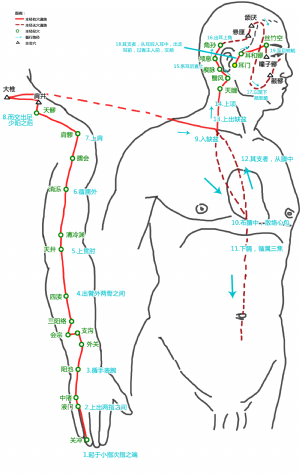

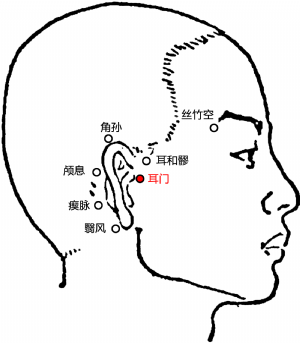

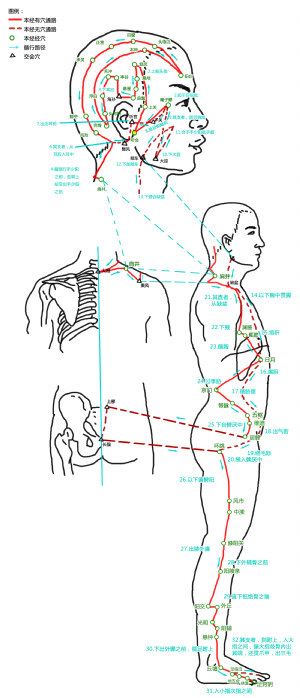

耳门为经穴名(ěrmén TE21)[6]。出《针灸甲乙经》。属手少阳三焦经[6][6]。耳即耳窍,门即门户,此穴居耳前,如声音入耳之门户,故名耳门[6]。耳门穴主要用于耳部疾患等:如耳鸣,耳聋,聤耳,齿痛,颌肿,眩晕,聋哑,唇吻强,颈颌肿痛,现代又多用耳门穴治疗下颌关节炎,面神经麻痹,耳疮流脓,中耳炎,口周肌肉痉挛等。

6.1 出处

6.2 穴名解

耳即耳窍,门即门户,此穴居耳前,如声音入耳之门户,故名耳门[6]。

耳,听觉。《说文》:“耳,主听也,象形,凡耳之属皆从耳。”门,人所出入处,经气出入之所。穴在耳屏上方切迹凹陷处,本经从耳后入耳中,由本穴出走耳前,穴居外耳道口,功能聪耳助听,有如声音入耳之门户,故名耳门。[7]

6.3 所属部位

耳前[8]

6.4 耳门穴的定位

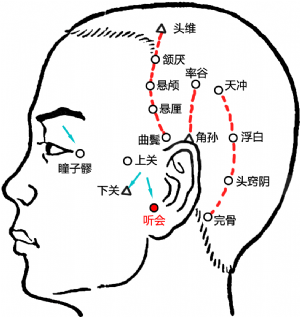

标准定位:耳门穴在面部,当耳屏上切迹的前方,下颌骨髁突后缘,张口有凹陷处[9]。

耳门穴位于耳区,耳屏上切迹与下颌骨髁突之间的凹陷中[9]。即微张口,耳屏上切迹前的凹陷中,听宫直上[9]。

耳门穴在耳前的位置

耳门穴在耳前的位置

6.5 耳门穴的取法

正坐或侧伏位,微开口,当听官直上0.5寸之凹陷处取穴[10]。

6.6 耳门穴穴位解剖

耳门穴下为皮肤、皮下组织、腮腺。有颞浅动、静脉。分布着耳颞神经及面神经分支。皮肤由三叉神经的上颌神经的分支耳颞神经分布。皮下筋膜内除含有上述皮神经外,还有颞浅动、静脉经过,针由皮肤、皮下筋膜穿腮腺上端的筋膜入该腺,直抵外耳道软骨上方的骨膜。

6.6.1 层次解剖

6.6.2 穴区神经、血管

浅层有耳颞神经分布和颞浅动脉干经过;深层有下颔神经和舌咽神经腮腺支分布[12]。

6.7 耳门穴的功效与作用

手少阳经脉入耳中,交颊部,耳门穴又位于耳前,邻近齿部,故取之聪耳开窍、散风通络,治疗耳疾及齿痛等[13]。

耳门穴有疏通经络、开窍益聪作用,是耳疾的常用穴。主治耳鸣,耳聋,齿痛。[13]

6.8 耳门穴主治病证

耳门穴主要用于耳部疾患等:如耳鸣,耳聋,聤耳,齿痛,颌肿,眩晕,聋哑,唇吻强,颈颌肿痛,现代又多用耳门穴治疗下颌关节炎,面神经麻痹,耳疮流脓,中耳炎,口周肌肉痉挛等。

耳门穴主要用于耳部疾患等:如耳鸣、耳聋、聋哑、齿痛、眩晕等[13]。

耳门穴主治头颈五官病:耳聋,耳鸣,聤耳流脓,唇吻强,齿痛,颈颌肿痛等。

耳聋耳鸣,耳疮流脓,中耳炎,牙痛,下颌关节炎,口周肌肉痉挛。

6.9 刺灸法

6.9.1 刺法

治耳聋时,斜向内前下方深刺1.5~2寸,局部有酸胀感[13]。

治口眼㖞斜时,可向对侧眼球方向刺入0.5~1寸,耳底胀痛,有时酸胀感可扩散至舌前部[13]。

注意:耳门穴不宜针刺过深,以免刺伤颈内动、静脉。针刺留针不宜过长,以免发生弯针、折针。

6.9.2 灸法

6.10 耳门穴的配伍

耳门配听宫、听会、翳风,有清热聪耳的作用,主治耳鸣,耳聋,聤耳。

6.11 特效按摩

每天早晚各揉按耳门穴1次,每次1~3分钟,可改善和治疗耳呜、中耳炎、耳道炎、重听等耳部疾病[13]。

6.12 文献摘要

《针灸大成》:主耳鸣如蝉声,聤耳脓汁出,耳生疮,重听无所闻,齿龋,唇吻强。

6.13 耳门穴研究进展

6.13.1 治耳聋

6.13.2 促凝血

7 经穴别名·耳门

| 穴位 | 听会 | ||

|---|---|---|---|

| 汉语拼音 | Tinghui | ||

| 罗马拼音 | Yinghui | ||

| 美国英译名 | Listening Conference | ||

| 各国代号 | 中国 | GB2 | |

| 日本 | 2 | ||

| 法国 | 莫兰特氏 | VB1 | |

| 富耶氏 | VB2 | ||

| 德国 | G2 | ||

| 英国 | G2 | ||

| 美国 | GB2 | ||

听会为经穴名(Tīnghuiì GB2)[14]。出《针灸甲乙经》。别名耳门(《备急千金要方》),听呵(《针灸资生经》),后关(《针灸资生经》),听河(《针灸大全》),机关(《针灸学》(南京))。属足少阳胆经[14]。听即听觉,会指聚会,此穴在耳前,故名听会[14]。听会穴主治耳及面颊等疾患:如耳鸣,耳聋,聤耳,耳底痛,眩晕,口噤,音哑,齿痛,腮肿,口眼斜,耳鸣,面痛,口㖞,聘耳,现代又多用听会穴治疗外耳道炎,中耳炎,聋哑,神经性耳聋,咀嚼肌痉挛,腮腺炎,下颌关节炎,突发性耳聋,外耳道疖,颞关节功能紊乱,颞颌关节疼痛,颞颌关节脱臼,牙痛,面神经麻痹,脑血管后遗症等。

7.1 听会穴的别名

耳门(《备急千金要方》),听呵(《针灸资生经》),后关(《针灸资生经》),听河(《针灸大全》),机关(《针灸学》(南京))。

7.2 出处

7.3 穴名解

听,聆也,耳受声为听。会,有会合、聚会之义。耳主听觉,穴当耳前,为耳部脉气之聚会,以其主治耳聋气闭,针此可使声音得以会聚,为司听之汇。本穴之上有和髎、耳门、听宫,本穴与之挨近,而名听会。[14]

7.4 所属部位

耳前[15]

7.5 听会穴的定位

标准定位:听会穴在面部,当屏间切迹的前方,下颌骨髁突的后缘,张口有凹陷处[15]。

听会穴位于面部,耳屏间切迹与下颌骨髁突之间的凹陷中。正坐仰靠或侧伏位张口取穴[15]。

听会穴位于面部,当耳屏间切迹前方,下颌髁状突之后缘,张口有空处[16]。

听会穴在耳前的位置

听会穴在耳前的位置

7.6 听会穴的取法

正坐仰靠位,在耳屏间切迹前,当听宫直下,下颔骨髁状突后缘,张口有空处取穴。

听会穴位于面部,耳屏间切迹与下颌骨髁突之间的凹陷中。正坐仰靠或侧伏位张口取穴[16]。

正坐或仰卧位,张口,当耳屏间切迹与下颌骨髁状突之间的凹陷中取穴[17]。

7.7 听会穴穴位解剖

听会穴下皮肤、皮下组织、腮腺囊、腮腺。有颧眶动、静脉。分布着颧面神经和颧颞神经,面神经的颞支。皮肤由上颌神经的耳颞神经分布。腮腺内部的血管主要有颈外动脉、颞浅动静脉、上颌动静脉、面横动静脉、面后静脉,神经有耳颞神经和面神经丛。

7.7.1 层次解剖

7.7.2 穴区神经、血管

浅层有耳颞神经、耳大神经和颞浅动脉分布;深层有面神经丛、下颌神经肌支和舌咽神经腮腺支分布[18]。

7.8 听会穴的功效与作用

足少阳胆经入耳中,听会穴位于耳前,近于齿部,穴下正是颞颌关节,故可治疗耳、齿、口、面及颞颌关节部位疾病[19]。

听会穴有清热散风、通关开窍作用,是治疗耳疾的常用穴[19]。

7.9 听会穴主治病证

听会穴主治耳及面颊等疾患:如耳鸣,耳聋,聤耳,耳底痛,眩晕,口噤,音哑,齿痛,腮肿,口眼斜,耳鸣,面痛,口㖞,聘耳,现代又多用听会穴治疗外耳道炎,中耳炎,聋哑,神经性耳聋,咀嚼肌痉挛,腮腺炎,下颌关节炎,突发性耳聋,外耳道疖,颞关节功能紊乱,颞颌关节疼痛,颞颌关节脱臼,牙痛,面神经麻痹,脑血管后遗症等。

听会穴主治耳及面颊等疾患:如耳鸣、耳聋、聤耳、耳底痛、眩晕、口噤、音哑、齿痛、腮肿、口眼斜等[19]。

听会穴主治头面五官病:耳鸣,耳聋,聘耳,齿痛,口㖞,面痛,颞颌关节疼痛或脱臼[19]。

现代又多用听会穴治疗外耳道炎、中耳炎、聋哑、神经性耳聋、咀嚼肌痉挛、腮腺炎、下颌关节炎等[19]。

听会穴主治耳鸣,耳聋,齿痛,口眼㖞斜;以及中耳炎,腮腺炎,下颌关节炎等[19]。

1.五官科系统疾病:突发性耳聋,中耳炎,外耳道疖,颞关节功能紊乱,腮腺炎,牙痛,咀嚼肌痉挛;

7.10 刺灸法

7.10.1 刺法

张口,直刺0.5~0.8寸,局部有酸胀感,并向周围扩散[19]。

注意:深刺1寸左右起针后,偶可致颞颌关节部位疼痛或咀嚼疼痛,经局部热敷后即可缓解疼痛症状,但再次施针时应注意适当浅刺[19]。

7.10.2 灸法

艾条灸5~10分钟。

7.11 听会穴的配伍

听会配睛明、丝竹空、攒竹,有清热止痛的作用,主治目痛,目赤,目翳。

听会配头维、印堂、太冲,有疏散风热,活络止痛的作用,主治头痛。

听会配合谷、太阳、颧髎,有祛风活血、通络止痛的作用,主治三叉神经痛。

7.12 文献摘要

《针灸甲乙经》:目泣出,头不痛者,听会主之。聋,耳癫溲,癫溲者若风,听会主之。

《铜人腧穴针灸图经》:治青盲目无所见,远视,目中肤翳,白膜,头痛,目外眦赤痛。

《针灸大成》:主耳鸣耳聋,牙车臼脱,相离一二寸,牙车急不得嚼物,齿痛恶寒物,狂走,瘛疭,恍惚不乐,中风口呙斜,手足不遂。

《玉龙歌》:耳聋之症不闻声,痛痒蝉鸣不快情,红肿生疮须用泻,宜从听会用针行。

7.13 听会穴研究进展

7.13.1 治疗神经性耳聋

主穴取患侧听会、翳风。肝气厥逆者,加太冲、侠溪、丘墟、中渚等;气血瘀阻者,加血海、膈俞、三阴交等;脾胃虚弱、气血不足者,加中脘、足三里、三阴交、气海等;肾元亏损者,加肾俞、关元、太溪等;药物中毒者,加百会、哑门、上星、外关等。听会张口略向内上方斜刺1~1.2寸,翳风向内上方徐徐刺入1~1.3寸,使有酸麻胀感并向周围扩散为得气。得气后接电针治疗仪,通以脉冲电流,选用连续波,频率1.3 Hz,强度以患者能耐受为度,或见患侧面部表情肌微有抽动即可,通电20~30 min。对于配穴,虚证者用提插捻转补法,实证者用泻法。留针30 min,每10 min行针一次。每日治疗1次,20次为一疗程。治疗38例患者,经1~3个疗程治疗后,总有效率为92.1%。[19]

7.13.2 治疗面痛

面痛位于三叉神经第3支感觉区内,取翳风、听会二穴为主;发展至三叉神经第1、2支感觉区,取听宫、听会二穴为主,均张口进针。针刺翳风时,针尖向对侧颧髎方向斜刺,进针1.5~2寸,听宫、听会二穴进针向对侧耳后方向2寸左右,针感应向三叉神经感应区放射。而后加电针治疗仪,选用连续波,100~120次/min,中度刺激。治疗12例患者,10例均达到痛止病除的疗效,2例针刺1次疼痛即减轻。[19]

8 参考资料

- ^ [1] 高忻洙,胡玲主编.中国针灸学词典[M].南京:江苏科学技术出版社,2010:224.

- ^ [2] 李经纬等主编.中医大词典——2版[M].北京:人民卫生出版社,2004:569.

- ^ [3] 中医药学名词审定委员会.中医药学名词(2013)[M].北京:科学出版社,2014.

- ^ [4] 高忻洙,胡玲主编.中国针灸学词典[M].南京:江苏科学技术出版社,2010:729.

- ^ [5] 高忻洙,胡玲主编.中国针灸学词典[M].南京:江苏科学技术出版社,2010:239.

- ^ [6] 柏树令,应大君主编.系统解剖学.—8版[M].北京:人民卫生出版社,2013:262.

- ^ [7] 柴铁劬.针灸穴名解[M].北京:科学技术文献出版社,2009.

- ^ [8] 孙国杰主编.针灸学[M].上海:上海科学技术出版社,1997:107.

- ^ [9] 中医药学名词审定委员会.中医药学名词(2004)[M].北京:科学出版社,2005.

- ^ [10] 王民集,朱江,杨永清主编.中国针灸全书[M].郑州:河南科学技术出版社,2012:295-296.

- ^ [11] 查炜.经络穴位按摩大全[M].南京:江苏科学技术出版社,2014.

- ^ [12] 孙国杰主编.针灸学[M].上海:上海科学技术出版社,1997:105.

- ^ [13] 王民集,朱江,杨永清主编.中国针灸全书[M].郑州:河南科学技术出版社,2012:295-296.

- ^ [14] 高忻洙,胡玲主编.中国针灸学词典[M].南京:江苏科学技术出版社,2010:344.

- ^ [15] 孙国杰主编.针灸学[M].上海:上海科学技术出版社,1997:117.

- ^ [16] 李经纬等主编.中医大词典——2版[M].北京:人民卫生出版社,2004:866.

- ^ [17] 王民集,朱江,杨永清主编.中国针灸全书[M].郑州:河南科学技术出版社,2012:298-299.

- ^ [18] 孙国杰主编.针灸学[M].上海:上海科学技术出版社,1997:108.

- ^ [19] 王民集,朱江,杨永清主编.中国针灸全书[M].郑州:河南科学技术出版社,2012:298-299.