3 经穴别名·头冲

3.1 臂臑

头冲为经穴名,出自《备急千金要方》[1]。《备急千金翼方》作颈冲,并曰:“一名臂臑”[1]。近人因作臂臑穴别名[1]。另《针灸资生经》作臂膈穴别名[2]。

| 穴位 | 臂臑 | ||

|---|---|---|---|

| 汉语拼音 | Binao | ||

| 罗马拼音 | Pinao | ||

| 美国英译名 | Elbow Bone | ||

| 各国代号 | 中国 | LI14 | |

| 日本 | 14 | ||

| 法国 | 莫兰特氏 | GI14 | |

| 富耶氏 | |||

| 德国 | DI14 | ||

| 英国 | Li14 | ||

| 美国 | LI14 | ||

臂臑为经穴名(Bìnào LI14)[3]。出《针灸甲乙经》。别名头冲,颈冲、背臑、臂脑。属手阳明大肠经[3]。臂臑为手阳明络之会。臂,通指上肢,臑指上臂,臂臑穴于上臂臑外,故名臂臑[3]。主治瘰疬,肩臂疼痛,肩关节及周围软组织疾患,急性结膜炎,上肢瘫痪,目疾,目赤肿痛,迎风流泪,颈项拘挛,颈淋巴结核,瘿气,瘰疬,头痛等,为针麻开胸常用穴之一。

3.1.1 别名

头冲(《备急千金要方》),颈冲(《千金翼方》),背臑[4],臂脑[4]。

3.1.2 出处

3.1.3 特异性

3.1.4 穴名解

《说文》:“臂,手上也。”上肢统可称为臂。凡肉不着骨之处,可由肉上下通透者,即称“臑”。本穴正当上膊肉不着之处,故名之。[4]

3.1.5 所属部位

上臂[5]

3.1.6 臂臑穴的定位

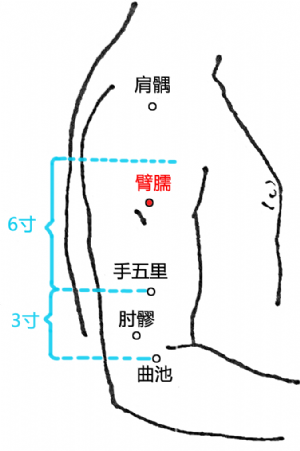

标准定位:臂臑在臂外侧,三角肌止点处,当曲池与肩髃连线上,曲池上7寸[6][7]。

臂臑位于上臂后外侧,曲池穴与肩髃穴连线上,距曲池穴7寸,当三角肌抵止部后缘处[8]。

臂臑位于臂部,曲池( LI11)上七寸,三角肌前缘处[8]。

臂臑穴的位置

3.1.7 取法

臂臑位于臂部,曲池( LI11)上七寸,三角肌前缘处[8]。

垂臂屈肘时,在肱骨外侧三角肌下端。

自然垂臂,在曲池与肩髃连线上,横平臑会,在臂外侧三角肌止点处取穴[9]。

3.1.8 穴位解剖

臂臑穴下为皮肤、皮下组织、三角肌。有旋肱后动、静脉的分支,及肱深动、静脉。分布着臂背侧皮神经,深层有桡神经。皮肤由臂外侧皮神经分布。皮下筋膜稍厚,富胃脂肪组织。针由皮肤、皮下组织,穿过三角肌中点。该肌由臂丛后束腋神经支配。

3.1.8.1 层次解剖

3.1.8.2 穴区神经、血管

浅层有臂外侧皮神经和臂后皮神经分布;深层有腋神经肌支和胸肩峰动脉分布[9]。

3.1.9 臂臑穴的功效与作用

3.1.10 主治病症

臂臑穴主治瘰疬,肩臂疼痛,肩关节及周围软组织疾患,急性结合膜炎,上肢瘫痪,目疾,目赤肿痛,迎风流泪,颈项拘挛,颈淋巴结核,瘿气,瘰疬,头痛等,为针麻开胸常用穴之一。

臂臑主要用于颈项肩臂及眼睛疾患等:如颈项拘急、颈淋巴结核、瘿气、肩臂疼痛、肩关节及周围软组织疾患、瘰疬、上肢瘫痪、目疾等[9]。

臂臑主治肩臂疼痛,颈项强急,瘿气,瘰疬;以及肩关节周围炎,急性结膜炎等[9]。

臂臑穴主治颈项拘急,颈背肩臂痛,瘰疬;目赤肿痛,迎风流泪[9]。

3.1.11 刺灸法

3.1.11.1 刺法

一般直刺0.5~1.0寸,或针尖向肩部方向斜刺0.8~1.2寸[9]。

直刺0.5~1寸,或向上斜刺1~1.5寸,透入三角肌中,局部有酸胀感,可向肩部传导[9]。

直刺0.5~1寸,局部酸胀;或向上斜刺1~2寸,透入三角肌中,局部酸胀,可向整个肩部放散。

注意:不可深刺,凡肉腠大郄之处,其灵感传导功能亦大,须防其影响其他部分也[9]。

3.1.11.2 灸法

3.1.12 配伍

臂臑配手三里、大迎,有豁痰行瘀,温经散结作用,主治颈部淋巴结核。

3.1.13 文献摘要

3.1.14 研究进展

现代研究证明,臂臑穴对乳腺手术有良好的镇痛作用,实验观察提示此镇痛作用是通过下丘脑外侧区实现的[9]。

3.2 天府

| 穴位 | 天府 | ||

|---|---|---|---|

| 汉语拼音 | Tianfu | ||

| 罗马拼音 | Tienfu | ||

| 美国英译名 | Heaven Prefecture | ||

| 各国代号 | 中国 | LU3 | |

| 日本 | P3 | ||

| 法国 | 莫兰特氏 | P3 | |

| 富耶氏 | |||

| 德国 | L3 | ||

| 英国 | LU3 | ||

| 美国 | 3 | ||

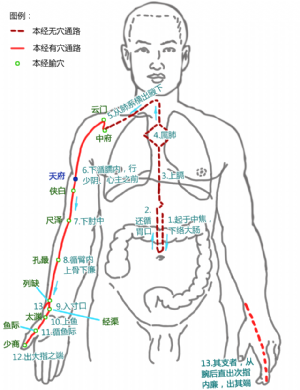

天府为经穴名(Tiānfǔ LU3)[10]。出《黄帝内经灵枢·本输》。代号LU3[11]。属手太阴肺经[11]。天即天空,指上而言;府即聚集处[11]。穴在臂之上端,是肺气聚集之处,故名[11]。主治咳嗽,气喘,支气管炎及哮喘,咯血,瘿气,鼻衄,目眩,不能远视,多睡,神志恍惚,善忘,悲苦,上臂外侧前廉痛,上臂内侧痛、麻木不仁,身肿身胀,身重嗜睡等。

3.2.1 出处

《黄帝内经灵枢·本输》:腋内动脉,手太阴也,名曰天府。[11][11][12]。

3.2.2 所属部位

上臂[13]

3.2.3 天府穴的定位

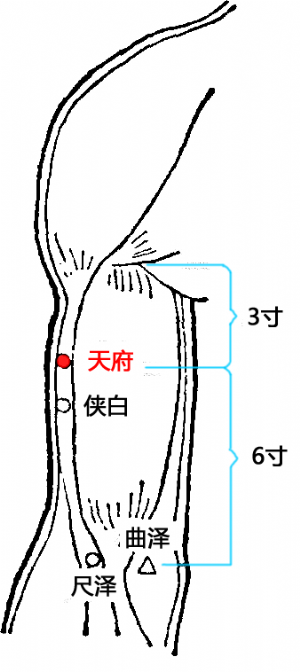

标准定位:天府在臂内侧面,肱二头肌桡侧缘,腋前纹头下3寸处[13][14]。

天府位于臂前区,腋前纹头下3寸,肱二头肌桡侧缘处,坐位或卧位取穴[14]。

天府位于上臂前外侧,平腋前纹头下3寸,当肱二头肌外侧沟处(《针灸甲乙经》)[14]。

天府穴的位置

3.2.4 取穴法

位于臂前区,腋前纹头下3寸,肱二头肌桡侧缘处,坐位或卧位取穴。[14]

坐位或卧位,在腋前皱壁上端下3寸,肱二头肌桡侧缘取穴。简便取法:臂向前平举,俯头鼻尖接触上臂侧处是穴。

坐位,微屈肘,于肱二头肌外侧沟平腋前纹头处至尺泽连线的上1/3与下2/3的交界处取穴;或臂向前平举,俯头鼻尖接触上臂内侧处是穴[14]。

3.2.5 穴位解剖

天府穴下为皮肤、皮下组织、肱肌。有头静脉及肱动、静脉肌支。分布着臂外侧皮神经,当肌皮神经通过处。皮肤由臂外侧皮神经分布。皮下组织内有头静脉和臂外侧皮神经经过。针由皮肤、皮下组织,在肱二头肌外侧沟内头静脉外后方,深进肱肌。该肌与肱二头肌之间有肌皮神经经过,并发肌支支配该二肌。

3.2.5.1 层次解剖

3.2.5.2 穴区神经、血管

浅层有头静脉经过和臂外侧皮神经分布;深层有肌皮神经和肱动脉分布[14]。

布有臂外侧皮神经,肌皮神经和头静脉,肱动、静脉肌支[14]。

3.2.6 功效与作用

3.2.7 主治病症

天府穴主治咳嗽,气喘,支气管炎及哮喘,咯血,瘿气,鼻衄,目眩,不能远视,多睡,神志恍惚,善忘,悲苦,上臂外侧前廉痛,上臂内侧痛、麻木不仁,身肿身胀,身重嗜睡等。

天府穴主要用于胸肺、五官疾患等:如咳嗽、气喘、支气管炎及哮喘、鼻衄、目眩、远视、口鼻出血、多睡、恍惚善忘及瘿气、上臂外侧前廉痛[14][14]。

3.2.8 刺灸法

3.2.8.1 刺法

直刺0.3~0.5寸,局部有酸胀感,可向肩部或肘部放散[14]。

3.2.8.2 灸法

3.2.9 配伍

天府配臑会、气舍、间使、太冲、太溪,有行气活血,解郁散结的作用,主治瘿气。

3.2.10 文献摘要

《铜人腧穴针灸图经》:治逆气喘不得息,目眩远视䀮䀮,卒中恶,鬼疰,不得安卧。

《黄帝内经灵枢·寒热病》:暴瘅内逆,肝肺相搏,血溢鼻口,取天府。

《针灸甲乙经》:咳上气,喘不得息,暴瘅内逆,肝肺相搏,鼻口出血,身胀,逆息不得卧,天府主之。风汗出,身肿,喘喝,多睡,恍惚,善忘,嗜卧不觉,天府主之。

5 参考资料

- ^ [1] 李经纬等主编.中医大词典——2版[M].北京:人民卫生出版社,2004:527.

- ^ [2] 高忻洙,胡玲主编.中国针灸学词典[M].南京:江苏科学技术出版社,2010:207.

- ^ [3] 高忻洙,胡玲主编.中国针灸学词典[M].南京:江苏科学技术出版社,2010:767.

- ^ [4] 柴铁劬.针灸穴名解[M].北京:科学技术文献出版社,2009.

- ^ [5] 孙国杰主编.针灸学[M].上海:上海科学技术出版社,1997:47.

- ^ [6] 中医药学名词审定委员会.中医药基本名词(2004)[M].北京:科学出版社,2005.

- ^ [7] 孙国杰主编.针灸学[M].上海:上海科学技术出版社,1997:45.

- ^ [8] 李经纬等主编.中医大词典——2版[M].北京:人民卫生出版社,2004:1973.

- ^ [9] 王民集,朱江,杨永清主编.中国针灸全书[M].郑州:河南科学技术出版社,2012:161.

- ^ [10] 高忻洙,胡玲主编.中国针灸学词典[M].南京:江苏科学技术出版社,2010:75.

- ^ [11] 李经纬等主编.中医大词典——2版[M].北京:人民卫生出版社,2004:193.

- ^ [12] 王民集,朱江,杨永清主编.中国针灸全书[M].郑州:河南科学技术出版社,2012:145.

- ^ [13] 孙国杰主编.针灸学[M].上海:上海科学技术出版社,1997:41.

- ^ [14] 孙国杰主编.针灸学[M].上海:上海科学技术出版社,1997:39-40.