1 拼音

W S / T 8 0 7 — 2 0 2 2 lín chuáng wēi shēng wù péi yǎng 、 jiàn dìng hé yào mǐn jiǎn cè xì tǒng de xìng néng yàn zhèng

2 英文参考

Performance verification of clinical microbial culture, identification and antimicrobial susceptibility testing systems

3 基本信息

ICS 11.020

CCS C 50

中华人民共和国卫生行业标准WS/T 807—2022《临床微生物培养、鉴定和药敏检测系统的性能验证》(Performance verification of clinical microbial culture, identification and antimicrobial susceptibility testing systems)由中华人民共和国国家卫生健康委员会2022年11月2日《关于发布〈临床化学检验基本技术标准〉等4项推荐性卫生行业标准的通告》(国卫通〔2022〕12号)发布,自2023年5月1日起施行。

4 发布通知

关于发布《临床化学检验基本技术标准》等4项推荐性卫生行业标准的通告

国卫通〔2022〕12号

现发布《临床化学检验基本技术标准》等4项推荐性卫生行业标准,编号和名称如下:

WS/T 804—2022 临床化学检验基本技术标准

WS/T 807—2022 临床微生物培养、鉴定和药敏检测系统的性能验证

上述标准自2023年5月1日起施行。

特此通告。

国家卫生健康委

2022年11月2日

5 前言

本标准由国家卫生健康标准委员会临床检验标准专业委员会负责技术审查和技术咨询,由国家卫生健康委医疗管理服务指导中心负责协调性和格式审查,由国家卫生健康委医政司负责业务管理、法规司负责统筹管理。

本标准起草单位:北京大学人民医院、北京医院/国家卫生健康委临床检验中心、上海市东方医院、中国人民解放军总医院、河北省临床检验中心、空军军医大学第一附属医院、首都医科大学附属北京友谊医院、中日友好医院、中国医学科学院北京协和医院。

本标准主要起草人:王辉、胡继红、吴文娟、沈定霞、赵建宏、刘家云、胡云建、苏建荣、鲁炳怀、孙宏莉。

6 标准正文

6.1 1 范围

本标准规定了临床微生物形态学检查、培养、鉴定、药敏、分子即时检测等系统性能验证的要求。

6.2 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本标准必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本标准;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。

GB 19489 实验室生物安全通用要求

WS/T 442 临床实验室生物安全指南

6.3 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

6.3.1 3.1

参考方法 reference method

一种无系统误差,随机误差可控,且准确清晰地描述了测定一个或多个性能参数的检测方法,可用于评估其他检测方法的性能。

6.3.2 3.2

用于评估新系统的方法,包括参考方法或已获得药监局批准的商品化方法。

6.3.3 3.3

接种物浓度 inoculum

接种于微生物检测系统的菌悬液中微生物的浓度,以每毫升菌落形成单位(colony-forming units per milliliter,CFU/mL)表示。

6.3.4 3.4

标准菌株 reference strain

由菌种保藏机构保藏,遗传学特性得到确认和保证并可追溯的菌株。

6.3.5 3.5

通过提供客观证据,确认微生物检测系统在用于患者标本及标本分离株检测之前能达到与制造商介绍一致的性能。

6.3.6 3.6

利用实验室室间比对,按照预先制定的准则评价参加者的能力(ISO/IEC 17043, 3.7)。

注:能力验证活动包括获认可的能力验证提供者的能力验证计划,以及卫生系统权威机构提供的比对(实验室间质

量评价)。

6.3.7 3.7

准确度 accuracy

测量值和真实值之间的一致性接近程度。本标准用以描述准确鉴定同一待测菌的能力或准确确定同一待测微生物/抗微生物药物组合敏感性结果的能力。

6.3.8 3.8

精密度 precision

在规定条件下,对同一或相似被测对象重复测量得到的测量示值或测得量值的一致程度。

6.3.8.1 3.8.1

可重复性 repeatability

在一组测量条件下,包括相同检测程序、相同操作者、相同测量系统、相同操作条件和相同地点,短时间内对同一或相似被测对象重复测量的精密度。

6.3.8.2 3.8.2

再现性 reproducibility

在包括了不同的地点、不同的操作者、不同的测量系统的测量条件下对同一或相似被测对象重复测量的精密度。

6.3.9 3.9

符合率 agreement rate

采用不同方法对同一待测物定性检测结果的一致程度,也称一致率。

6.3.10 3.10

定量限 limit of quantitative;LOQ

在规定的实验条件下,样品中待测组分能以规定的准确度(作为总误差或作为偏差和精密度的特定要求)被定量测定的最低量值。

6.3.11 3.11

检出限 limit of detection;LOD

指某一分析方法在给定的可靠程度内可以从样品中检测待测物质的最小浓度或最小量。

6.3.12 3.12

最低抑菌浓度 minimal inhibitory concentration;MIC

在琼脂或肉汤稀释法药物敏感性检测试验中,能抑制肉眼可见的微生物生长的最低药物浓度。

6.3.13 3.13

分类一致性 category agreement;CA

被评估的药敏方法与参考方法或比对方法相比,判断结果为敏感、中介、剂量依赖性敏感和耐药的一致性。

6.3.14 3.14

基本一致性 essential agreement;EA

待测系统MIC值与参考方法或比对方法MIC值相差不超过1个对倍稀释度(细菌)或2个对倍稀释度(酵母菌)。待评估方法为纸片扩散法时,不计算EA。

6.3.15 3.15

极重大偏差 very major discrepancy;VMD

待评估的药敏系统检测为敏感,而现有商品化检测系统检测为耐药,即假敏感。

6.3.16 3.16

极重大误差 very major error;VME

待评估的药敏系统检测为敏感,而参考方法检测为耐药,即假敏感。

6.3.17 3.17

重大偏差 major discrepancy;MD

待评估的药敏系统检测结果为耐药,而现有商品化检测系统检测为敏感,即假耐药。

6.3.18 3.18

重大误差 major error;ME

待评估的药敏系统检测结果为耐药,而参考方法检测为敏感,即假耐药。

6.3.19 3.19

小偏差 minor discrepancy;MD

待评估的药敏系统将现有商品化检测系统的中介判为敏感或耐药、或者将耐药或敏感判为中介。

6.3.20 3.20

小误差 minor error;ME

待评估的药敏系统将参考方法的中介判为敏感或耐药、或者将耐药或敏感判为中介。

6.3.21 3.21

专家系统 expert system

3.22

即时检测 point-of-care testing;POCT

亦称近患检验(Near-patient testing),在患者附近或其所在地进行的、其结果可能导致患者的处置发生改变的检验。

6.3.22 3.23

临界值 cut-off value

作为判断特定疾病、状态或被测量存在或不存在的界限的数值或量值。

6.3.23 3.24

正确度 trueness

多次重复检测所得量值的平均值与一个参考量值间的一致程度。通常用“偏倚”表达,是对系统误差的衡量。

6.4 4 风险评估

6.4.1 4.1 风险评估是评估危害发生的概率和危害严重程度。风险评估应考虑到错误结果、结果延迟、结果缺失或治疗延误的风险。

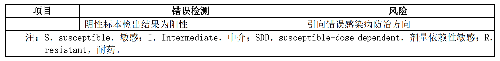

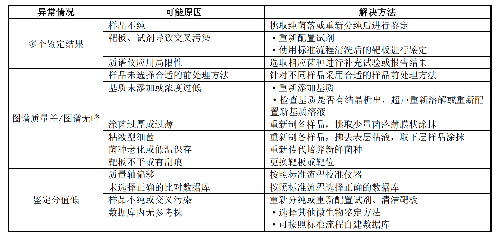

6.4.2 4.2 错误检测结果带来的风险

新检测系统未执行全面验证方案或现有系统部分改变时未执行部分验证方案,可能造成鉴定错误、药敏检测错误等,从而给患者带来一定风险,详见表1。错误结果带来的风险因致病菌种类或菌种/药物组合而异,如漏检苯唑西林耐药的金黄色葡萄球菌(假敏感)所带来的风险较将大肠埃希菌氨苄西林报告为假耐药更为严重。当错误结果带来的风险较高时,实验室应增加附加检测试验。

6.4.3 4.3 验证样品量、样品类型带来的风险

a) 分离培养系统标本多样性不足,不能准确判断相应标本各类目标菌种的分离概率。

b) 培养、鉴定系统入选菌种或标本多样性不足,不能鉴定同一属细菌亲缘关系近的菌种;对于少见菌、不常见菌可能造成漏检或错误鉴定。

c) 验证药敏检测系统时,不覆盖耐药或中介的菌株或折点附近的菌株,可能产生较高的 VME、ME。

d) 选用的菌株均是低 MIC 或高 MIC 值的菌株,易造成系统验证结果偏差。

6.5 5 性能验证相关通用要求

6.5.1 5.1 性能验证应在以下情况下执行,具体不同的检验项目见本标准各章条内容。

b) 任何严重影响检验程序分析性能的情况发生后,应在检验程序重新启用前对受影响的性能进行验证。

6.5.2 5.2 验证后的质量保证

常规使用期间,为能满足检验结果的预期用途,可基于检验程序的稳定性,利用日常工作产生的检验和质控数据,定期对检验程序的分析性能进行评估。包括但不限于如下:

a) 持续的质量控制(quality control,QC)。

b) 能力验证(PT)/室间质评不适用时,采用替代方法,应至少每半年评估一次准确度。

c) 人员的培训和能力测试:定期评估人员的检测能力,如培训新出现的耐药表型、分类学变化和折点的更新等。

d) 仪器和软件维护:检测到仪器和软件的问题应采取相应措施,并跟踪评价纠正措施。

f) 异常结果的再审核:如药敏专家系统鉴定的异常结果应进行其他确认试验。确认后的异常结果(如新的耐药表型)应及时上报负责人。

6.6 6 细菌、真菌形态学检查的性能验证

6.6.1 6.1 染色方法的性能验证

6.6.1.1 6.1.1 验证时机

6.6.1.2 6.1.2 验证菌株

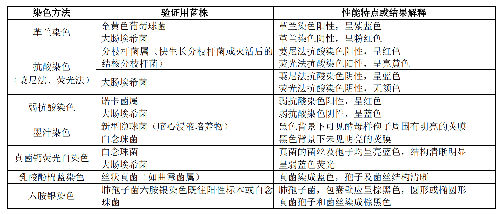

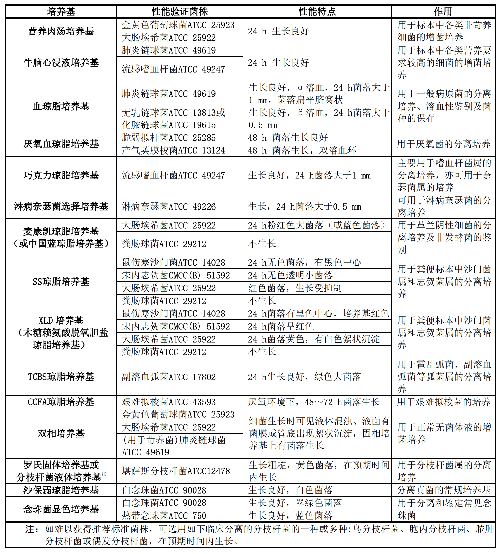

实验室常用的细菌、真菌形态学显微镜检查项目有:革兰染色、抗酸染色(萋尼法、荧光法)、弱抗酸染色、墨汁染色、真菌钙荧光白染色、乳酸酚棉蓝染色和六胺银染色等。标准菌株、QC菌株或经过明确鉴定(如质谱或DNA序列分析确定)的临床菌株均可用于染色方法的性能验证。常用染色方法性能验证所使用的菌种及性能特点见表2。

每项染色应至少选择5株菌,包括不同染色性能和形态特征的菌株。

6.6.1.3 6.1.3 验证前准备工作

菌株要求:验证用细菌、真菌或分枝杆菌等应在相应培养基上复苏、传代后,使用新鲜(对数生长期)的纯菌落。

人员要求:所有从事涂片染色镜检的工作人员均需接受各种染色方法标准操作的培训,且需进行辨色力检查。

6.6.1.4 6.1.4 验证方案

6.6.1.4.1 6.1.4.1 验证过程

由本岗位人员进行菌株传代、菌落涂片、染色和镜检,填写性能验证记录表,明确记录各种染色方法的实际性能特点。

6.6.1.4.2 6.1.4.2 可接受标准

6.6.2 6.2 显微镜检查的性能验证

6.6.2.1 6.2.1 验证时机

检验程序常规应用之前。任何严重影响检验程序分析性能的情况发生后,应在检验程序重新启用前对受影响的性能进行验证。现用检验程序的任一要素(仪器、染液等)变更,应重新进行验证。

6.6.2.2 6.2.2 验证标本

6.6.2.2.1 6.2.2.1 验证标本的类型

所有标本及容器应当作具有传染性的物质,应按照实验室生物安全要求操作(参见 GB 19489 和WS/T 442)。优先使用已知结果的留样标本,不可获取时可采用模拟标本。各种检查项目的标本类型:

a) 革兰染色适用于除血液、导管、粪便、喉部标本外的各种标本。

c) 弱抗酸染色主要适用于呼吸道、中枢神经系统、脓液等标本。

6.6.2.2.2 6.2.2.2 验证标本的数量

每项检查至少选择5份标本进行验证,各染色项目对标本选择的要求如下:

a) 革兰染色:应覆盖革兰阳性菌、革兰阴性菌、未查见细菌等结果的标本。

b) 抗酸染色、弱抗酸染色、墨汁染色:应覆盖各种染色阳性、阴性结果的标本。

c) 真菌钙荧光白染色:应覆盖真菌孢子、真菌丝、假菌丝、未查见真菌等结果的标本。

6.6.2.3 6.2.3 验证前准备工作

设备要求:细菌、真菌形态学检查涉及的设备如普通离心机、细胞离心机、自动染片机、显微镜等均需进行日常维护保养及例行校准,确保设备的性能稳定。

人员要求见本标准第6.1.3条。

6.6.2.4 6.2.4 验证方案

6.6.2.4.1 6.2.4.1 验证过程

由本岗位人员进行涂片、染色、镜检及结果报告,由专人进行结果统计,评价检测结果与留样(模拟)样品之间的符合率。

6.6.2.4.2 6.2.4.2 样品的制备要求

所有样品的制备均需在生物安全柜内进行。适合直接涂片的临床标本应挑选脓性或带血部分,涂成均匀薄片。尿液、胸腹水等体液标本离心后取沉淀物涂片。肺泡灌洗液、无色透明的脑脊液等用细胞离心机离心制片。

6.6.2.4.3 6.2.4.3 结果报告

6.2.4.3.1 镜检观察视野的要求

痰涂片质量评估需低倍镜下观察最少20~40个视野。萋尼法抗酸染色若阴性需观察油镜下300个视野,报告1+时至少观察300个视野,报告2+至少观察100个视野,3+、4+时至少观察50个视野。荧光法抗酸染色若阴性需观察50个视野,报告2+至少观察50个视野,3+及以上的阳性结果至少观察20个视野。

6.2.4.3.2 数量的报告

数量的报告如下:

a) 革兰染色细菌半定量报告:0~1 个/油镜,1+;2~5 个/油镜,2+;6~30 个/油镜,3+;>30个/油镜,4+。痰涂片标本应计算有细胞视野的细胞平均数量,分别记录低倍镜下鳞状上皮细胞、多形核白细胞的数量,评估痰标本质量是否合格(若多形核白细胞数量>25 个/LPF,鳞状上皮细胞数量<10 个/LPF,即痰标本质量合格)。

b) 萋尼法抗酸染色观察 300 个视野(油镜)若未发现抗酸杆菌,报告抗酸杆菌阴性;1~8 条抗酸杆菌/300 视野,报告抗酸杆菌数量(若 1~2 条抗酸杆菌/300 视野,不确定,需重复试验);1~9 条/100 视野,报告抗酸杆菌 1+;1~9 条/10 视野,报告抗酸杆菌 2+;1~9 条/每视野,报告抗酸杆菌 3+;>9 条/每视野,报告抗酸杆菌 4+。

c) 荧光法抗酸染色观察 50 个视野(高倍)若未发现抗酸杆菌,报告荧光染色抗酸杆菌阴性;1~9 条/50 视野,报告荧光染色抗酸杆菌数量;10~49 条/50 视野,报告荧光染色抗酸杆菌 1+;1~9 条/1 视野,报告荧光染色抗酸杆菌 2+;10~99 条/1 视野,报告荧光染色抗酸杆菌 3+;100 条及以上/1 视野,报告荧光染色抗酸杆菌 4+。

6.2.4.3.3 形态学描述

形态学的描述如下:

a) 革兰染色:报告每种菌体的染色特征(阳性、阴性)、形态(杆菌、球菌)、排列(成对、四联、短链或长链等)。

c) 六胺银染色:描述肺孢子菌包囊特征(椭圆形或半月形包囊,特征性圆括号样结构的囊壁)。

d) 其他真菌相关染色:描述真菌孢子、菌丝形态以及某些丝状真菌的产孢结构等。

6.6.2.4.4 6.2.4.4 可接受标准

半定量染色的结果偏差≤±1判断为结果一致。革兰染色、抗酸染色项目符合率应为100%;其他少见染色项目符合率≥80%即合格。

6.6.3 6.3 自动化染片机的性能验证

6.6.3.1 6.3.1 验证时机

自动化染片机在投入使用前应通过性能验证。仪器搬迁、仪器故障维修后、仪器更新升级、更换新品牌的染液,应重新进行验证。

6.6.3.2 6.3.2 验证标本或菌株

自动化染片机的性能验证宜选择临床标本或菌株(标准菌株、QC菌株或经过明确鉴定的临床菌株)进行性能验证。应满足:

a) 革兰染色适用于除血液、导管、粪便、喉部标本外的各种标本,至少 5 份;菌株应覆盖革兰阳性菌、革兰阴性菌,至少 5 株。

b) 萋尼法抗酸染色适用于除血液和导管外的各种标本,至少 5 份;菌株应覆盖抗酸阳性菌、抗酸阴性菌,至少 5 株。

6.6.3.3 6.3.3 验证前准备工作

检查仪器状态,包括喷嘴、冲洗管路、容量、废液排空等是否符合要求。

6.6.3.4 6.3.4 验证方案

6.6.3.4.1 6.3.4.1 验证过程

留样标本同时制备两份;菌株选择生长对数期的纯菌落配制0.5麦氏单位菌悬液涂片两份,并分别进行手工染色和自动化染片。

6.6.3.4.2 6.3.4.2 镜检与结果记录

分别记录各种菌株、各种标本分别在手工染色和自动化染片两种方法中的实际染色性状。

6.6.3.4.3 6.3.4.3 可接受标准

6.7 7 细菌、真菌分离培养的性能验证

6.7.1 7.1 培养基的性能验证

6.7.1.1 7.1.1 细菌、真菌分离培养常用培养基的性能验证

6.7.1.1.1 7.1.1.1 验证时机

培养基的性能验证应在首次启用新种类培养基前和更换厂家或品牌后。

6.7.1.1.2 7.1.1.2 验证用标准菌株和培养基

7.1.1.2.1 常用培养基性能验证所使用的标准菌株、性能特点及作用

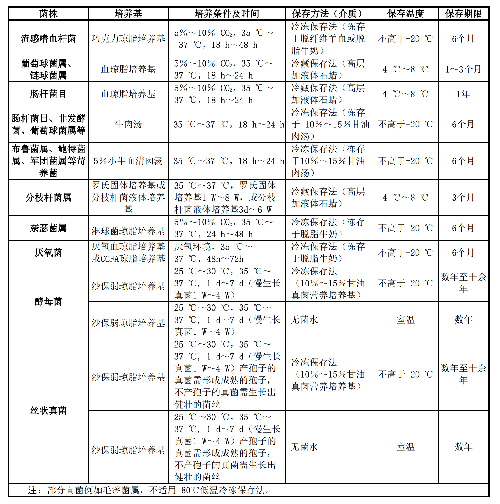

将不同种属的细菌或真菌接种在相应培养基上,观察细菌或真菌的生长情况及性能特点,进行培养基的性能验证。若不能获得相应标准菌株时,可采用经过准确鉴定并且性能特点符合表3要求的质控菌株或临床分离菌株进行性能验证。常见标准菌株/质控菌株的培养与保存见附录A.1。

对于新启用的培养基,每种类型使用2个培养基进行性能验证。如为选择性培养基,应覆盖不同生长特性的菌株。

6.7.1.1.3 7.1.1.3 验证方案

7.1.1.3.1 验证过程

根据培养基种类选择合适的验证菌株,复苏、传代以获得新鲜的纯菌落。挑取纯菌落,按实验室操作程序规定的方法进行接种和培养,在相应的培养条件、培养时间内进行结果观察和记录。

7.1.1.3.2 可接受标准

标准/质控菌株在相应培养基上生长,若符合性能特点,验证通过,可用于临床标本检测。如果直接接种法时,验证未通过,则改用标准化菌悬液进行再验证,以满足性能特点的要求。未进行性能验证或性能验证未通过的培养基不能用于临床检测。

6.7.2 7.2 自动化接种仪的性能验证

6.7.2.1 7.2.1 验证时机

自动化接种仪在正式投入使用前应进行性能验证。仪器主要部件故障、升级等情况时也应进行性能验证。

6.7.2.2 7.2.2 验证标本

实验室应至少对其所用自动化接种仪接种的标本类型进行性能验证。对于痰、粪便等质地较为粘稠的标本,在采用自动化接种仪接种之前,应做好标本的前处理。对于脑脊液等量少的标本、体积较小的活检组织以及导管等标本不宜使用自动化接种仪进行接种。

标本数量:模拟标本10个,临床标本(包括尿、痰、胸腹水等)10个。

6.7.2.3 7.2.3 验证方案

6.7.2.3.1 7.2.3.1 验证过程

首次对自动化接种仪进行性能验证应以手工接种法为参照,比较其对标本分离的有效性。即对同一标本,分别采用两种方法(仪器法和手工法)进行接种,对最终分离出的菌种数、每种菌的单个菌落数量、定量或半定量结果分别进行统计学比较。

对于尿液,可使用生理盐水,将大肠埃希菌ATCC 25922配制成不同浓度(103CFU/mL、104CFU/mL、105CFU/mL和106CFU/mL)的菌悬液,制作成模拟标本,分别使用密涂法进行接种,并与仪器法的定量结果进行比对。

6.7.2.3.2 7.2.3.2 结果判读

在接种相同浓度菌悬液的情况下,进行菌落计数,比较仪器法和手工法的差异。

半定量结果判读标准如下:只在一区有菌落生长为+;只在一区和二区有菌落生长为++;同时在一区、二区和三区有菌落生长,且三区的菌落数<5个为+++;同时在一区、二区和三区有菌落生长,且三区的菌落数>5个为++++。

确定半定量结果之后,比较仪器法和手工法的差异。

6.7.2.3.3 7.2.3.3 可接受的标准

对于尿液和肺泡灌洗液等定量标本,若仪器法的菌落计数结果与手工法在同一数量级,则视为性能验证通过;对于其他半定量培养标本,若仪器法的半定量结果与手工法相差一个+,则视为性能验证通过。

6.7.3 7.3 全自动血培养系统的性能验证

6.7.3.1 7.3.1 验证时机

全自动血培养系统的性能验证应在新系统投入使用前、系统主要部件故障、系统整体更新或升级后进行,评估与全自动血培养系统配套使用的血培养瓶以及相应的自动化监测设备是否能在规定时间内检出临床常见微生物(包括需氧菌、厌氧菌、苛养菌、酵母菌等)。

6.7.3.2 7.3.2 验证菌株

标准菌株、QC菌株及经过明确鉴定的临床菌株均可用于对全自动血培养系统的性能验证。

验证每类血培养瓶的菌株数均应至少5株。需氧瓶和儿童瓶均应覆盖专性需氧菌、兼性厌氧菌、苛养菌和酵母菌4个种类;厌氧瓶应覆盖专性厌氧菌和兼性厌氧菌2个种类;真菌瓶应覆盖酵母菌和兼性厌氧菌,分枝杆菌瓶应覆盖分枝杆菌属细菌(表4)。具体菌株可以不限于表4中所列菌种。

6.7.3.3 7.3.3 验证方案

6.7.3.3.1 7.3.3.1 细菌和酵母菌的稀释和接种

将菌株分别接种至对应的培养基,传代、分纯后并进行系列稀释:首先制成浊度为0.5麦氏单位的菌悬液(细菌浓度为108CFU/mL,酵母菌浓度为106CFU/mL),经适当比例稀释后,获得菌悬液浓度为102CFU/mL,接种适量菌液于血培养瓶中,最终血培养瓶中的菌量为5~30 CFU/瓶。分枝杆菌的培养、稀释应在符合生物安全的条件下进行(参见GB 19489和WS/T 442)。

6.7.3.3.2 7.3.3.2 血培养瓶中菌株实际接种量的确定

取上述经过稀释、浓度为102CFU/mL的适量菌液分别接种到合适的平板上,均匀涂布在培养基表面,接种后的平板置于合适的条件下培养,如将嗜血杆菌接种并涂布到巧克力琼脂培养基上,在CO2孵箱中培养 24 h~48 h后进行菌落计数。计数得到的菌落数即是实际接种至血培养瓶中的菌量。

6.7.3.3.3 7.3.3.3 检测与结果记录

将定量接种菌液的血培养瓶,置于全自动血培养系统内培养。当阳性瓶报警后,转种合适培养基。培养后的纯菌落形态应与接种至血培养瓶前的形态一致,且经鉴定确认菌种的一致性。记录不同菌株实际接种至血培养瓶中的菌量(CFU/瓶)和仪器检测到菌株生长时所需的时间(h)。

6.7.3.3.4 7.3.3.4 可接受标准

当全自动血培养系统能够在厂家规定的时间内,80%(5株菌中至少4株菌)以上可准确检出即通过验证。如果验证的5株菌中有≥2株不能在规定时间内检测出来,则视为验证不通过,需要寻找原因,重新进行性能验证。未通过性能验证的设备,不得用于临床检测。

6.7.3.3.5 7.3.3.5 需要注意的事项

如下:

a) 采用苛养菌做性能验证时,血培养瓶内宜添加适量新鲜、无菌的正常人血或动物血。

b) 针对厌氧菌进行性能验证时,尽可能减少厌氧菌暴露于空气的时间。

c) 对含有抗微生物药物吸附剂的血培养瓶进行药物吸附的性能验证时,应遵从厂家的建议。

d) 如果厂商介绍提供了其血培养系统的检出限,实验室宜进行检出限的验证。

6.8 8 细菌、真菌手工和自动化鉴定系统的性能验证

6.8.1 8.1 手工、半自动和自动化鉴定系统

6.8.1.1 8.1.1 验证时机

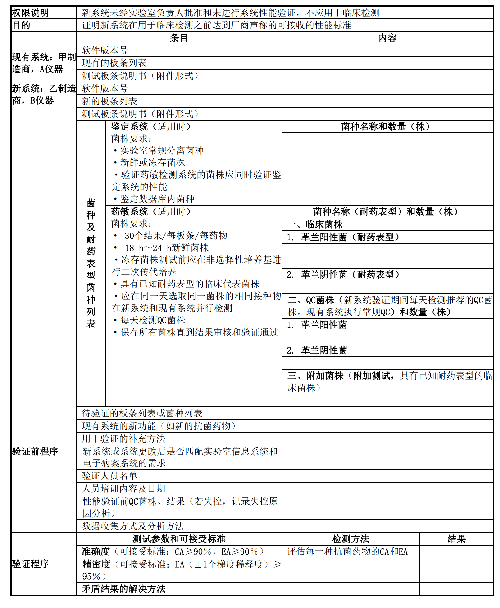

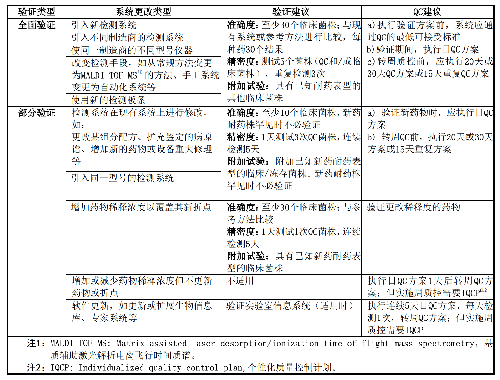

实验室使用中的检测系统,对样品类型、试剂、数据库、分析软件和硬件等进行升级后,在原有检测病原谱基础上增加新的病原体扩大检测范围后,应进行部分验证(表5)。

6.8.1.2 8.1.2 验证菌株

结合厂家介绍和本地区/实验室微生物流行病学数据,选择标准菌株、QC菌株、经质谱或分子等确认DNA序列的临床常见菌(覆盖80%以上种类),每种鉴定板至少测试30株分离株,以涵盖最常分离的微生物。适用时,可增加对少见菌、厌氧菌、苛养菌等的验证。一些大型医院,其患者复杂、分离的微生物种类多,这些医院宜纳入更多的菌株。对于特定地区和机构, 考虑到特殊标本不易获取以及患者等因素,可适当调整验证菌株。

注1:制造商在设备数据库中列出了可鉴定的微生物清单,这些微生物可作为验证的目标菌。

注2:目标微生物范围较窄的检测板(如厌氧菌鉴定卡),可选3~5株菌。

6.8.1.3 8.1.3 验证方案

6.8.1.3.1 8.1.3.1 精密度(再现性)验证

8.1.3.1.1 对于微生物鉴定系统的精密度测试,应比较患者分离株的鉴定结果,而不是单独的某一生化反应

全面验证:至少应在三个工作日,重复对五个菌株(QC和/或临床菌株)进行测试。例如,可以选择和测试3个QC菌株和2个临床菌株。由一名或多名操作员进行日间测试。

8.1.3.1.2 可接受标准

全面验证:在3个工作日测试5个菌株(QC和/或临床菌株),至少14个鉴定结果一致,验证通过。

6.8.1.3.2 8.1.3.2 准确度验证

鉴定结果与实验室现用方法或参考方法如DNA序列分析比较准确度。如新系统的数据库包括现有系统中未包括的微生物种类,可考虑使用其他方法对这些微生物进行附加测试。

全面验证:至少30个临床菌株;与现有系统或参考方法进行比较。

部分验证:至少10个临床菌株。

8.1.3.2.2 可接受标准

评价鉴定结果符合率时只比对鉴定结果,无需对得分(如鉴定百分率)进行评估。准确度是以正确的或可接受鉴定的菌株数/测试的分离物总数来计算。如果新系统等于或优于现有系统,则认为该测试通过验证。验证的标准/QC菌株准确度应为100%,临床菌株的准确度应在90%以上。

验证未通过时需要采取纠正措施。在采取纠正措施(包括与制造商进行讨论)后,应再次进行验证。

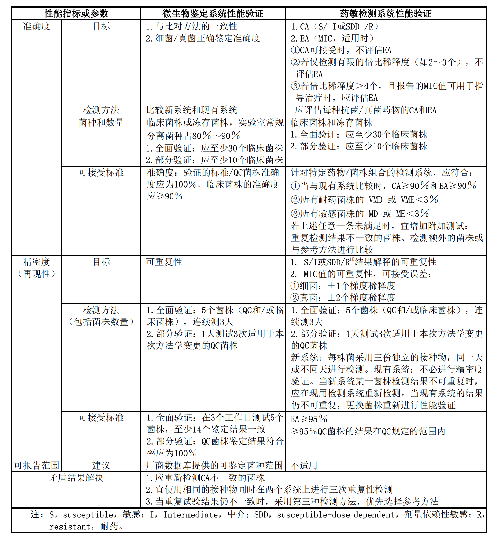

微生物鉴定系统的性能验证指标、要求、方法和可接受标准见附录B.1。

6.8.2 8.2 MALDI-TOF MS 质谱鉴定

6.8.2.1 8.2.1 验证时机

实验室引入新系统时,使用前应进行全面验证。实验室使用 MALDI-TOF MS 后,若对试剂、数据库、分析软件和硬件等进行更换或升级以及扩大检测范围,应进行部分验证。在设备状态、环境、检测方法、人员等维持稳定的情况下,可采用文件和数据审核等定期评审分析系统状态,无需每年实施性能验证。

性能验证包括准确度和精密度。通过 MALDI-TOF MS 和现用方法或参考方法(如测序方法)获得的病原体鉴定结果进行比较以实现准确度验证。精密度验证应包括所有可能存在的主要变量,如不同的培养基、培养条件和提取技术,通常用标准菌株或QC菌株进行精密度验证;应评估批内、批间,操作者之间以及连续几天的重复性或再现性。

6.8.2.2 8.2.2 验证菌株

选择的菌种应在 MALDI-TOF MS 制造商公布的可鉴定菌谱范围内,包括革兰阳性及阴性球菌、革兰阳性及阴性杆菌、苛养菌、厌氧菌、分枝杆菌属和真菌等。宜覆盖本地区、本实验室以往检出的特殊病原菌,不同地区或专科医院可适当调整。

6.8.2.3 8.2.3 验证方案

6.8.2.3.1 8.2.3.1 准确度验证

8.2.3.1.1 验证过程

全面验证:常见病原菌如革兰阳性及阴性球菌、革兰阳性及阴性杆菌、酵母菌,每类别至少验证30株,厌氧菌、苛养菌、分枝杆菌属(如开展)、丝状真菌(如开展)每种至少10株。比较 MALDI-TOF MS鉴定结果与实验室现用方法或参考方法(如测序方法)之间的符合率。

8.2.3.1.2 可接受标准

验证的标准/QC菌株符合率应为100%,临床菌株的符合率应在90%以上。对质谱技术难以准确鉴定的特定菌种如某些快生长分枝杆菌、链球菌属某些种、志贺菌属等,应在检验程序适用范围中明确告知。

若未能满足上述验证要求,应采取相应措施。修正后的检测系统应再次进行验证。对错误结果的原因分析见附录B.2。

6.8.2.3.2 8.2.3.2 精密度(再现性)验证

8.2.3.2.1 验证过程

全面验证:选择10个菌株(QC和/或临床菌株),每天重复检测3次,连续3天。

部分验证:1日内重复检测QC菌株(至少革兰阳性菌和革兰阴性菌各一株),3次。

8.2.3.2.2 可接受标准

严格按照制造商使用说明的要求进行结果判读,符合率以最终仪器报告的鉴定结果来评估。菌株鉴定结果符合率应为100%。

6.8.3 8.3 血清学鉴定

6.8.3.1 8.3.1 验证时机

验证时机见本标准第5.1条通用要求。

6.8.3.2 8.3.2 验证菌株

血清学鉴定试验包括沙门菌属、志贺菌属等的血清学分型。沙门菌属至少包括伤寒沙门菌、甲型副伤寒沙门菌、乙型副伤寒沙门菌、丙型副伤寒沙门菌;志贺菌属包括福氏志贺菌、宋内志贺菌、痢疾志贺菌和鲍氏志贺菌四种;致病大肠杆菌/弧菌等根据当地卫生行政管理和实验室情况进行选择。

优先选择标准菌株和QC菌株,也可使用实验室确认过的留样临床菌株。本地区常见血清型菌株每种至少1株。

6.8.3.3 8.3.3 验证方案

严格参照实验室操作规程和生物安全要求进行操作(参见GB 19489和WS/T 442)。每次实验以生理盐水作为菌株自凝集对照。

6.8.3.4 8.3.4 可接受标准

要求准确度100%。

6.9 9 商品化药敏检测系统的性能验证

6.9.1 9.1 验证时机

实验室引入经药监部门批准的、未经修改的商品化检测系统时,使用前应进行全面验证。比较新系统与现有系统的全面验证方案示例见附录C表C.1。

实验室使用中的检测系统,对试剂、数据库、分析软件和硬件等进行升级后,增加药物稀释浓度以覆盖药物新折点时,应进行部分验证,详见表5。

6.9.2 9.2 验证菌株

6.9.2.1 9.2.1 菌株的种类

性能验证用菌株应适用于待验证系统且兼顾药敏板的类型、每种药物的抗菌谱、检测的范围。产品介绍中未列出的菌种不列入验证范围。所选敏感和耐药菌株的数量宜均衡;优先使用非冻存的、新鲜的临床菌株;菌株数不够时,也可使用冻存菌株、室间质评或其他来源的菌株。检测前,冻存菌株传代2次,且传代后 24 h内使用。

临床菌株包括但不限于以下菌株:

a) 革兰阳性菌:不同药敏谱型的 MRSA、MSSA、凝固酶阴性的葡萄球菌、粪肠球菌和屎肠球菌各 2株。

b) 革兰阴性菌:①含 ESBL 在内的不同药敏表型谱的大肠埃希菌 5~10 株;②含 ESBL 在内的不同药敏表型谱的肺炎克雷伯菌 3~5 株;③不同药敏表型谱的阴沟肠杆菌、产酸克雷伯菌、弗劳地枸橼酸杆菌、黏质沙雷菌、摩根摩根菌和普罗威登菌属各 1 株;④不同药敏表型谱的铜绿假单胞菌 4 株;⑤奇异变形杆菌 1 株。

注:MRSA,methicillin-resistant Staphylococcus aureus,苯唑西林耐药的金黄色葡萄球菌;MSSA,methicillinsusceptible Staphylococcus aureus,苯唑西林敏感的金黄色葡萄球菌;ESBL,extended-spectrum βlactamase,超广谱β内酰胺酶。

QC 菌株包括但不限于以下菌株:金黄色葡萄球菌 ATCC 29213、粪肠球菌 ATCC 29212、粪肠球菌 ATCC 51299、金黄色葡萄球菌 ATCC 43300、金黄色葡萄球菌 ATCC BAA-977、大肠埃希菌 ATCC 25922、大肠埃希菌 ATCC 35218、铜绿假单胞菌 ATCC 27853 和肺炎克雷伯菌 ATCC 700603。

6.9.2.2 9.2.2 菌株的数量

每种药敏板至少测试30株菌。应尽可能选择临床菌株,包括特殊或少见耐药表型菌株,所选QC菌株的数量不应超过菌株数量的50%。

6.9.3 9.3 验证方案

6.9.3.1 9.3.1 比对方法的选择

包括参考方法(如微量肉汤稀释法)和其他已验证过的商品化方法。若实验室目前无药敏检测系统,可在新系统上使用已知药敏结果的冻存菌株进行验证;或与通过权威机构认可的实验室联系,将检测结果与该实验室验证过的药敏系统进行比对。

6.9.3.2 9.3.2 准确度、精密度(再现性)验证过程和可接受标准

准确度(CA和EA)和精密度(再现性)验证过程和可接受标准详见表5和附录B表B.1。

6.9.3.3 9.3.3 药敏试验的数据分析和矛盾结果的解决

分析药敏检测系统的结果至少包括CA。如果检测的倍比稀释度有限(如2~3个),不需评估EA;如果倍比稀释度大于4个,且报告的MIC值可用于指导治疗时,评估EA。分类错误或MIC值差异超过一个倍比稀释度时,保存菌株并补充可能的附加试验。

实验室应重新检测具有主要分类偏差或分类错误的菌株。最好使用相同的接种物同时在两个系统上检测,并重复三次。如重复试验结果仍不一致,使用第三种方法,优选参考方法。

6.10 10 分子 POCT 系统和部分感染免疫学试验的性能验证

6.10.1 10.1 分子 POCT 系统的性能验证

6.10.1.1 10.1.1 验证时机见本标准第 5.1 条通用要求

6.10.1.2 10.1.2 验证标本要求

性能验证样品的选择:①可溯源性。可选择标准菌株、获得认证的商品化质控品/标准品,或者经过临床检测阳性的标本。在准备验证标本时,若无法获得足量阳性样品,可采用人工制备样品。若弱阳性标本不好获取,可适当稀释阳性标本。②适用性。要求有代表性的病原体或基因型,对于多重病原体或基因型的核酸检测,应尽量覆盖常见类别。此外,宜选择与临床检测标本具有相同基质的弱阳性样品。③均质性。要求所选样品浓度与预期相符,样品浓度均一。

6.10.1.3 10.1.3 验证前准备工作

6.10.1.4 10.1.4 验证方案

6.10.1.4.1 10.1.4.1 定性检测的验证内容包括:符合率验证、LOD 验证和交叉反应。

10.1.4.1.1 符合率验证10.1.4.1.1.1 验证方案

收集临床标本,应包括阴性(2例)和阳性(3例,其中至少1例为弱阳性)。收集后的标本在一周内检测,结果与已知检测结果进行比对。对于多重病原体或基因型核酸检测,应尽量对常见类别分别进行符合率验证。

10.1.4.1.1.2 可接受标准

检测的阴性和阳性结果与已知检测结果全部一致,即符合率符合要求。

10.1.4.1.2 LOD 验证10.1.4.1.2.1 验证方案

将一份已知定值的标准品或已用其他方法准确标定浓度的临床标本,稀释到介绍申明的LOD,重复测量20次,也可采用重复检测5次。

10.1.4.1.2.2 可接受标准

重复检测5次时,要求100%检出。重复检测20次,要求≥17次检出。

10.1.4.1.3 交叉反应10.1.4.1.3.1 验证方案

产生交叉反应的靶物质可能包括导致类似临床表现的病原以及遗传相关物质。为了评估潜在交叉反应,可以在特定的已知患者标本中加入与之密切相关的病原样品,其浓度水平能代表或超出患者标本中可能出现的水平。

10.1.4.1.3.2 可接受标准

6.10.1.4.2 10.1.4.2 定量检测的验证内容包括:正确度、精密度、线性区间和 LOQ 验证。

10.1.4.2.1 正确度验证10.1.4.2.1.1 验证方案

一种方法是采用参考材料,可来源于室间质量评价正确度验证计划、厂家提供的正确度验证计划的质控品、其他第三方供应商提供等。至少选择两个浓度水平的参考材料,对每个参考材料分别重复测量3次,比较均值与标定浓度值,计算偏倚。

另一种方法是采用患者诊断明确的标本,收集临床标本20例,标本的浓度尽量涵盖线性范围。收集后的标本在一周内集中检测,每个标本重复检测2次。取均值与原检测结果进行比对。计算两者线性相关系数(R),并进一步计算两者各自的回归曲线。分别计算当检测值log10=3、4、5、6、7 时的允许总误差(total error,TE)。计算TE = 偏倚(Bias)+3CV(此处 CV 采用精密度性能评估中精密度值)。

10.1.4.2.1.2 可接受标准

与目标TE比较(目标TE为厂商允许的总误差10%),TE<10%表示可接受。

10.1.4.2.2 精密度验证10.1.4.2.2.1 验证方案

连续5天,每天检测1个分析批次,浓度水平选择4~5倍LOD,对样品每天重复检测5次,数据通过log10转换后使用,收集5×5=25个有效数据,并通过统计分析评价方法计算精密度值(精密度值=标准偏差/计算结果的算术平均数×100%)。

10.1.4.2.2.2 可接受标准

10.1.4.2.3 线性区间验证10.1.4.2.3.1 验证方案

常用方法为选取一份结果接近线性范围上限的患者标本,用正常人阴性标本按1:10、1:100、1:1000、1:10000、1:100000系列稀释(比制造商声明的分析测量低限低一个数量级),可选择5~7个浓度水平,以稀释计算值作为理论值,各稀释样品的实测值与理论值进行回归分析,对每个样品进行检测,经统计后拟合回归线y=bx+a。

10.1.4.2.3.2 可接受标准

将拟合回归线的相关系数r≥0.975(r2≥0.95),b值在1±0.05范围作为判断标准。

10.1.4.2.4 LOQ 验证10.1.4.2.4.1 验证方案

将一份已知定值的标准品或可以量值溯源的定值质控品,稀释到介绍申明的LOQ,重复测量20次。

10.1.4.2.4.2 可接受标准

每个样品的检测结果与该样品的参考值(或均值)的偏差和误差目标进行比较,要求≥17个检测结果满足上述要求。

6.10.2 10.2 部分感染免疫项目的性能验证

6.10.2.1 10.2.1 验证项目和验证时机

6.10.2.1.1 10.2.1.1 验证项目

定性项目主要包括:隐球菌荚膜多糖抗原检测、肺炎链球菌抗原检测、A群链球菌抗原检测、嗜肺军团菌抗原检测、曲霉半乳甘露聚糖检测(GM试验)、艰难拟梭菌毒素A/B检测等。

定量项目主要包括:真菌(1-3)-β-D葡聚糖检测(G试验)等。

6.10.2.1.2 10.2.1.2 验证时机见本标准第 5.1 条通用要求

6.10.2.2 10.2.2 验证前准备工作见本标准第 10.1.3 条

6.10.2.3 10.2.3 验证方案

6.10.2.3.1 10.2.3.1 定性检测的验证内容包括:符合率验证,精密度(重复性)验证,临界值和检出限验证和抗

干扰能力。

10.2.3.1.1 符合率的验证10.2.3.1.1.1 验证方案

选取标准品或临床标本,其中阴性2份、阳性3份,共5份样品,按照患者标本检测程序进行检测。

10.2.3.1.1.2 可接受标准

要求符合率为100%。

10.2.3.1.2 精密度(重复性)验证10.2.3.1.2.1 验证方案

选取标准品或临床标本,阴性1份、弱阳性1份及阳性1份,共3份样品,按照患者标本检测程序,每个样品重复检测3次,连续检测5天。在每一批次测量中,应同时测量质控品。

10.2.3.1.2.2 可接受标准

可接受标准为所用厂商检验方法声明的标准。若无可用的厂商标准时,实验室可根据临床诊疗的质量要求确定可接受标准。

10.2.3.1.3 临界值和检出限验证10.2.3.1.3.1 验证方案

选取处于临界值的标准品或临床标本,检测20次。选处于临界值+20%和临界值-20%(可根据试验适当调整,或采用厂商规定的灰区上限和下限)的标准品或临床标本,检测10次。

10.2.3.1.3.2 可接受标准

临界值标准品或临床标本检测20次,阴性/阳性次数均在7~13次之间,则符合要求。临界值+20%的标准品或临床标本检测10次,阳性次数应≥9次。临界值-20%的标准品或临床标本检测10次,阴性次数应≥9次。

10.2.3.1.4 抗干扰能力

6.10.2.3.2 10.2.3.2 定量检测的验证内容包括:正确度、线性区间和可报告范围验证,精密度验证和抗干扰能力。

10.2.3.2.1 正确度、线性区间和可报告范围验证10.2.3.2.1.1 验证方案

选择5份标准品或临床标本(可进行稀释),浓度在测量区间内均匀分布,应覆盖定量限(低限和高限),并关注医学决定水平。在相同时段内完成5个浓度的检测,每个浓度重复检测3次,计算每个浓度检测结果的均值、偏倚、SD、CV值。对高值样品,计算乘以稀释倍数后的还原浓度和相对偏差。所有样品应在一次运行中或几次间隔很短的运行中随机测定,最好在1天之内完成。验证正确度、线性区间和可报告范围。

10.2.3.2.1.2 可接受标准

正确度应该以室间质评结果为标准,线性区间和可报告区间参考厂商介绍。

10.2.3.2.2 精密度验证10.2.3.2.2.1 验证方案

重复性和中间精密度:每天检测1个分析批,每批检测2个水平的样品,每个样品重复检测3次,连续检测5天。在每一批次测量中,应同时测量质控品。

10.2.3.2.2.2 可接受标准

不超过总允许误差的1/3。

10.2.3.2.3 抗干扰能力

8 附录B(资料性)微生物鉴定系统和药敏检测系统性能验证

8.1 B.1 微生物鉴定系统和药敏检测系统的性能验证指标、要求、方法和可接受标准见表B.1。

表B.1 微生物鉴定系统和药敏检测系统的性能验证指标、要求、方法和可接受标准

8.2 B.2 质谱检测系统常见鉴定错误原因见表B.2。

10 参考文献

[1] 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会医政医管局.全国临床检验操作规程(第四版).北京:人民卫生出版社,2015.

[2] Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI). Verification of Commercial Microbial Identification and Antimicrobial Susceptibility Testing Systems, M52, 2015.

[3] 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会.下呼吸道感染细菌培养操作指南:WS/T 499-2017. 2017.

[4] 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会.侵袭性真菌病临床实验室诊断操作指南:WS/T 497-2017.2017.

[5] 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会.细菌性腹泻临床实验室诊断操作指南:WS/T 498-2017.2017.

[6] 王辉,马筱玲,宁永忠,等.细菌与真菌涂片镜检和培养结果报告规范专家共识.中华检验医学杂志,2017,40(1):17-30.

[7] 周庭银,倪语星,胡继红,等.临床微生物检验标准化操作(第三版).上海:上海科学技术出版社,2015.

[8] 中国合格评定国家认可委员会.临床微生物检验程序验证指南:CNAS GL028-2018.2018.

[9] 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会.医学实验室 质量和能力的要求 第6部分:临床微生物学检验领域的要求:GB/T 22576.6-2021.2021.

[10] 王辉,马筱玲,钱渊,等.临床微生物学手册(第12版).北京:中华医学电子音像出版社,2021.

[11] Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI). Methods for the Identification of Cultured Microorganisms Using Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Time-of-Flight Mass Spectrometry, 1st Edition, M58, 2017.

[12] 胡继红,马筱玲,王辉,等.MALDI-TOF MS在临床微生物鉴定中的标准化操作专家共识.中华检验医学杂志,2019,42(4):241-249.

[13] 罗燕萍,徐英春,王辉,等.自建MALDI-TOF MS微生物鉴定数据库专家共识.中华检验医学杂志,2019,42(6):414-419.